2025年3月18日~19日、東京国際フォーラムにて、サステナブル・ブランド国際会議2025が行われた。

サステナブル・ブランド国際会議とは

米 Sustainable Brands, PBC. (SB)社が展開する国際会議ネットワークで、9カ国10都市で開催(2024年度)され、参加者数はグローバルで1.3 万人を超える規模となっています。国内では博展がSB社と提携し、2017年3月に初開催され、2025年3月に第9回目の開催を控えています。

(博展「 【3/18-19開催】サステナビリティを牽引するイノベーターが集うコミュニティイベント「サステナブル・ブランド国際会議 2025 東京・丸の内」、参加登録受付中 」より引用)

博展は「 一企業、一団体では達成困難なSDGsに対して、組織の枠、企業の垣根、そして国境を越えた交流の場を提供し、参加者同士が次なるイノベーションを生み出すプラットフォームの創出を目指している 」という通り、初日から大勢の企業や報道各社、学生を含む一般参加者が訪れた。

当日は9時入場開始、10時には半分以上の席が埋め尽くされていた。

午前中の企業講演の中で、気になったものを2つご紹介する。

株式会社MizLink

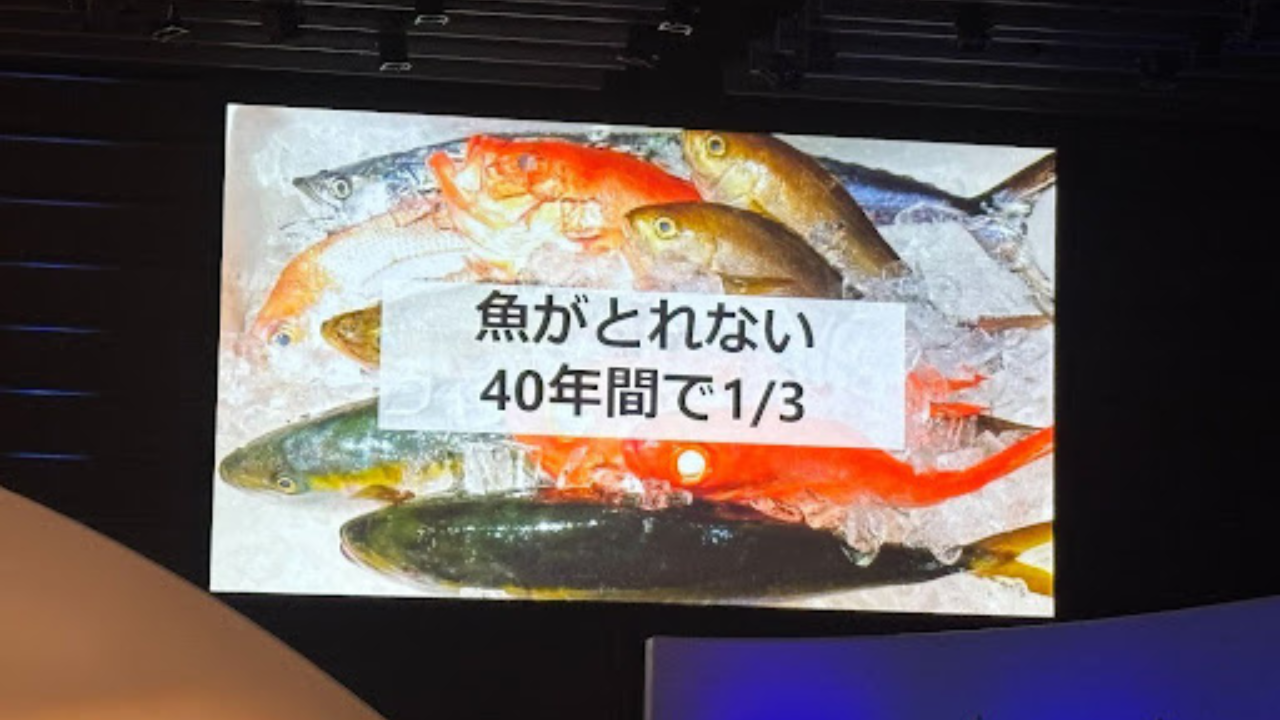

今、日本の水産業は、漁獲量の減少、海洋環境の悪化などの課題に直面している。

過去40年間で日本の漁獲量は3分の1に減少した。

気候変動によって、陸だけでなく海水温も上昇し、活発になったウニや魚が増えた。

これらの生物が海藻を食べすぎたことで「 磯焼け 」という現象が起こり、海洋環境に悪影響を与えていると考えられているが、完全には解明されていない。

養殖業では、餌のコスト上昇や食べ残しによる環境負荷が課題となっている。

これらは給餌の最適なタイミングと量を把握することで、解決する。

一方、天然漁業においては、魚の分布情報が不足しており、資源管理の強化が必要である。

網を張っても期待した量の魚が獲れないために、燃料費や人件費などのコストだけがかかり、利益が出ない。

そこでこの会社が開発したのが、海洋モニタリングシステム「 ミズリンクスモニター 」だ。

これにより、映像や画像から水質・養分などの環境情報を取得し、適切な給餌対策に役立てることが可能になる。

このモニターが普及することで、どこにどのくらいの魚がいるのかという情報を正確に把握できる可能性が高まる。

つまり、想定する漁獲量が得られない場所への出漁を避けることができ、燃料費や人件費の無駄を減らすことができるのだ。

・・・

筆者がこの会社の取り組みに感心したのは、持続可能な海洋利用には、このモニタリングが画期的であると感じたからだ。

高齢化で漁師の方も体調が悪い日があるだろう。

そのような場合に、このミズリンクスによって海中の様子を確認することができれば、無理をして体調を崩す恐れがない。

そしてこのシステムの登場によって、後継者不足に悩む漁業界に、都会からやってきた人もスムーズに漁業に携わることが可能になる。

地方における雇用創出を促す意味でも、ぜひ自治体が支援していくべきシステムだと感じた。

【 パネルディスカッション 】発酵と再生:小さな微生物の大きな力

本パネルディスカッションでは、「 発酵と再生 」をキーワードに、4名の専門家が持続可能な社会における微生物の役割について議論した。

小倉ヒラク氏は、下北沢で発酵食品専門の食材店「 発酵デパートメント 」を展開している。

他にも日本全国、世界各地の発酵食品や微生物文化を調査して子ども向けの絵本や書籍を制作したり、展覧会を開催している。

株式会社komfam代表取締役・西山すの氏は、微生物によるコンポスト技術を活用し、環境負荷低減と経済的利益の両立を目指す事業を手掛けている。

短期的な効率性だけでなく、生態系のリズムに合わせた持続可能な技術導入の重要性を強調した。

議論全体を通して、持続可能な社会の実現に微生物が貢献をする可能性を示唆したのである。

・・・

筆者はこれを「 微生物を活用した環境再生 」と捉えた。

コンポストを使えば、家庭でも再生に取り組める。

マンションの狭いベランダに置かれたコンポストが、世界の環境再生に繋がるということに大きな希望を見たような気がする。

この他、別会場に用意されたランチレセプションでは、ビュッフェを堪能しつつ、各企業がサステナブルな取り組みを紹介していた。

そのブースの多さから、企業のCSR(企業の社会的責任)は現代で常識であることを改めて痛感。

この交流ブースにはNPO法人もたくさん出展していた。

環境問題だけにとどまらず、児童虐待や不登校支援など、教育改善に取り組む団体が多く、筆者はそこに大きな意味を感じた。

未来を創り出す子どもたちへのサポートが何より大切であると思うからだ。

求められるのはメディアの正しい情報発信

もう一つ特筆すべき点は、このSDGsの達成を後押しする情報発信にマスメディアが力を入れてきたことである。

フェイクニュースが溢れる世の中でも、企業や団体が真剣に取り組んでいる内容を具体的に発信するのがメディアの役割と考える。

そういった意味で、筆者が興味を持ったのが「 FRaU SDGs 」(講談社)だ。

同誌は1991年、女性向けライフスタイル雑誌として創刊。

2018年に「 FRaU SDGs 」をスタートしたときから、SDGs達成の目標の年である2030年まで続けると宣言した。

これまでの刊行は25冊にのぼる。

この継続力は評価されるべきである。

また、同誌はSDGsを広義に捉え、17つの目標に縛られることなく、そのときその瞬間、現代の人々が求めている情報を提供することを目指している。

内容は、地方に移住して新しい仕事を始めた人へのインタビューなど、現代人の関心に寄り添っている。

そして、将来的に大きな社会的問題となる前の話題を素早くキャッチして発信しているのが特徴だ。

一方、高い情報発信力を持つYahoo!ニュースのサステナブル専門サイト「 サストモ 」は、LINE友だち登録が530万人を超える。

ほぼ毎日記事を出すことで、多くの人が社会問題を意識するような仕掛けを展開している。

そのオープンチャットで皆が森について話し合うなど、一方通行の発信ではなく、会員同士の繋がりや参加を促すのも、社会への意識付けの一端を担っていると思う。

「 すてきな一日を、だれもが、いつまでも楽しめるようにする 」

それが「 サストモ 」を展開するLINEヤフーが考える、サステナビリティだ。

皆がやっているから、学校の問題で出るからなんとなく活動してみる、といった小さなきっかけで活動を始めてもいいと思う。

そしてこれからは、その活動の根底に「 すてきな一日を、だれもが、いつまでも楽しめるようにする 」という思いを込めれば、きっとその取り組みは長く続いていくだろう。

たくさんの企業がSDGsの達成を目指し、課題解決に向けた取り組みに力を入れている。

頼もしい反面、SDGsが一つの” 流行語 “として広がる側面に、筆者は随分前から懸念を感じていた。

さまざまな企業の取り組みがイメージ戦略のように思えてならないことがある。グリーンウォッシュなのだ。

グリーンウォッシュとは、「 見せかけのエコ活動 」や「 環境アピールの偽装 」。

「 エコフレンドリー 」などの記載は実際にそれが本当かどうか分からない。

だからこそ、高い信頼性に基づいた情報を多くの人に発信するメディアが一つでも多く増えることに期待する。

そして、既存の17のゴールに惑わされることなく、社会問題を先取りして提起する活動が広がりを見せることを願わずにはいられない。

執筆者

執筆者取材・文:栗秋美穂

第5回TBSドキュメンタリー映画祭「 彼女が選んだ安楽死~たった独りで生きた誇りとともに~ 」

-300x169.png)