去る2025年3月29日、日本財団海ノ民話のまちプロジェクトの完成披露イベントが行われました。

本イベントでは、長年にわたり日本各地に伝えられてきた海の民話をアニメという新たな形で蘇らせ、次世代へつなぐという壮大な試みの成果が披露されました。

日本は四方を海に囲まれた島国であり、古くから海にまつわる民話が各地で語り継がれてきました 。これらの民話には、地域で生きる人々の知恵や教訓、文化、そして自然との深いつながりが描かれており、私たちに多くのことを教えてくれます。本プロジェクトはアニメという子どもに身近な手法で、地域の話を継承しようと行われました。

題して「 海ノ民話のまちプロジェクト 」がスタートしたのは2018年。2025年3月現在、実に92本の作品が完成しました。

本プロジェクトでは、全国から海の民話を募集し、厳正な審査を経て選ばれた作品がアニメ化されます。

民話が選ばれた地域は「 海ノ民話のまち 」として認定され、自治体や教育委員会、郷土史家などで実行委員会を設立。現在、北海道から宮崎まで全国25地域の民話がアニメ化されており、配信もされています。

プロジェクトの関係者によると、プロジェクト前後で地域にポジティブな変化が見られており、民話に関心を持つ人が増えたという声が多く寄せられています。

完成したアニメ作品はDVDとして自治体の首長に手渡されます。その様子はメディアにも取り上げられ、新たな観光資源としてのPRにつながりました 。

アニメ化された民話は、地元企業がキャラクターを活用して商品を開発したり、学校の授業やフィールドワーク、地域のPRなどにも利用され、多くの人々を巻き込みながら、地域の町おこしにもつながっています。

イベントの後半では、海ノ民話アニメーションをより深く知るためのトークセッションが行われました。音楽業界のレジェンドであり、神話や歴史にも造詣が深い高見沢俊彦氏、日本の民謡を研究する佐藤千春氏、海ノ民話のまちプロジェクトを長年支えてきた日本財団常務理事の海野氏がゲストとして登壇。

海ノ民話の魅力や新たな価値について熱く、そして楽しくトークが展開されました。

ゲストが語る、海の民話の魅力

各専門分野から海ノ民話の魅力を語るゲストたち。高見沢氏は、北海道函館市の民話「 ムイとアワビの合戦 」を「 推し 」作品として紹介しました。

高見沢氏はこの作品の魅力はなんと言っても「 キャラクターの可愛らしさ 」だと力説。神様の雰囲気、温暖化への警鐘といったテーマに惹かれたと語りました。

民謡研究家の佐藤千春氏は、青森県青森市の民話「 善知鳥安方(うとうやすかた)」を紹介。この物語に描かれた農村の暮らしの丁寧な描写に感銘を受け、特に水車を踏むシーンが印象的だったと語りました。

なんと佐藤千春さんは、水車にも乗ったことがあるということで、隣にいる高見沢氏と軽快なトークを繰り広げ、会場内を沸かせました。佐藤氏は水車を踏む際の作業歌である「 水踏み謡 」の一節を披露し、民話と民謡が深く結びついていることを強調しました。

海ノ民話のまちプロジェクトの中心人物である海野氏は、滋賀県近江八幡市の民話「 観音正寺の人魚伝説 」を選びました。滋賀県という海なし県を舞台にした人魚伝説の意外性や、聖徳太子が登場することへの興味を語り、一般的な人魚のイメージとは異なるキャラクターデザインにも惹かれたと述べました。

民話と音楽の融合、そして未来への継承

他のテーマとして、民話をいかに次世代へ伝えていくか、そしてアニメーションを通じてどのような広がりを生むのかということが挙げられました。

高見沢氏は、自身の音楽活動において、各地の民話を調べて楽曲を制作していた経験を語り、物語と音楽が結びつくことで、より深く人々の記憶に残ると述べました。

今はロックバンドと言われるTHE ALFEEがフォークバンドと言われていた頃、全国ツアーにおいて、その場でしか聞けない民話にまつわる楽曲を披露していたことにも触れ、そのファンへのサービス精神が垣間見れました。

当時の製作ノートも持参し、報道陣にその詩を披露。会場からは拍手喝采が湧きおこり、高見沢氏も大喜び。「 メロディは全く忘れてるんですけど、この詩、いいですよね!」と熱く語ると、隣にいらした民謡研究の佐藤千春さんも大絶賛でした。

報道陣を巻き込む楽しいトークであっという間に時間は過ぎます。

次に佐藤氏は、民謡と民話の親和性について、どちらもその土地の暮らしや文化と深く結びついており、口伝えで受け継がれてきたという共通点を指摘しました。

近年、「 メリーアン 」というTHE ALFEEの代表曲が盆踊り歌「 メリーアン音頭 」として親しまれている例を挙げ、人々に愛される音楽や物語は、形を変えながらも時代を超えて継承されていくと喜びを伝えてくれました。

会場にはこの音頭が流れ、佐藤氏は着席のまま踊りを披露し、高見沢氏は「 活動50周年なので、祭りを意識したところ、盆踊りだろう 」とその誕生秘話を披露しました。

新しい海の民話の創造:ゲストによるタイトル案

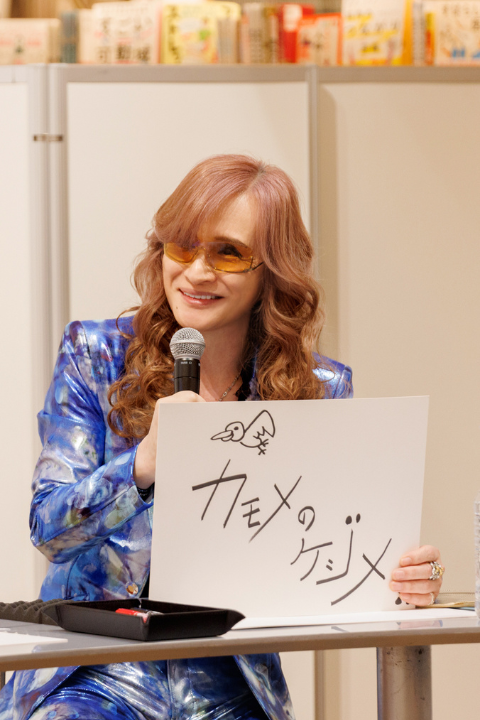

最後に、もし今の時代に新しい海の民話を作るとしたら、どんな物語になるのかというテーマで、高見沢氏、佐藤氏、海野氏がそれぞれタイトル案を発表したのは大きな見どころでした。高見沢氏のタイトル案は「 カモメのケジメ 」です。

カニの海岸を舞台に、怪我をしたカモメの子供をカニたちが助け、成長したカモメが今度はカニを助けるという友情と恩返しの物語を構想しました。

佐藤氏のタイトル案は「 帰ってきたお寿司 」でした。海の環境変化によって寿司のネタが少なくなってしまった港町を舞台に、人々が海を綺麗にすることで魚たちが戻ってくるという再生の物語を考えました。

海野氏のタイトル案は「 犬も食わない 」でした。夫婦喧嘩という普遍的なテーマを扱いながらも、最後は海に繋げるという意外な展開。これには司会の森さん始め、ゲストも会場も大笑いでした。

海ノ民話学ジャーナルの創刊と今後の展望

海の民話をより深く知るための研究成果をまとめた「 海ノ民話学ジャーナル 」の創刊準備号が紹介されました。

このジャーナルには、海の民話の価値の再評価や可能性の探求を目的とした研究者たちの寄稿が掲載されており、今後の展開が期待されます。佐藤氏も寄稿しており、民話と民謡の共通点などについて深く掘り下げています。

イベントの最後に、登壇者それぞれが感想を述べました。高見沢氏は、今回のイベントを通じて新たな創作意欲が湧いたと語り、佐藤氏は、アニメーションの力と民話の持つ可能性を改めて感じたと述べ、

海野氏は、意味が不明瞭な民話にも深い意味が隠されている可能性を感じ、民話を通じて先人から試されているという思いを語りました。

本イベントは、海の民話の魅力と可能性を再発見する貴重な機会となりました。アニメーションという新たな表現方法を得て、海の民話は次世代へと確実に受け継がれていくでしょう。

現代の課題や視点を取り入れた新しい海の民話の創造も始まろうとしています。高見沢氏や佐藤氏のお話が実現する日も近いかもしれません。それほどお二人の考えた「現代の民話」は完成度が高かったです。

今後の海ノ民話のまちプロジェクトの展開に、ますます期待が高まります。

イベント終了後にはフォトセッションが行われ、盛況のうちに幕を閉じました。

ちなみに衣装にもこだわったゲストのお二人、高見沢氏は「 海と言えばブルーです 」と気合満々でトークも軽快でした。

佐藤さんは、お祖母様から受け継いだ着物をお召しになり「 これも『 継承 』という意味で民話とつながるのかなと思いました 」

財団理事、海野さんは「 当時の商人の恰好です 」と皆、最初から最後まで楽しく盛り上げてくださいました。

執筆者

執筆者文・ライター:栗秋美穂

-300x169.png)