2025年2月7日、第16回「 座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル 」が行われた。

入賞作品4作のうち、今回は2作を取り上げて考察する。

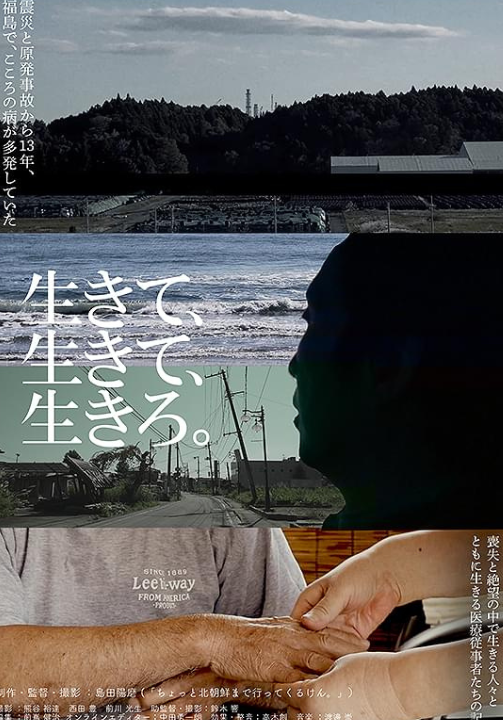

「 生きて、生きて、生きろ。」 監督:島田陽麿

震災と原発事故から 13 年。福島では、時間を経てから発症する遅発性 PTSD など、こころの病が多発していた。津波で夫が行方不明のままの女性、原発事故による避難生活中に息子を自死で失い自殺未遂を繰り返す男性、避難生活が⻑引く中、妻が認知症になった夫婦など、患者たちのおかれた状況には震災と原発事故の影響が色濃くにじむ。喪失感や絶望に打ちのめされながらも日々を生きようとする人々と、それを支える医療従事者たちのドキュメンタリー。

監督である島田氏は、いくつものドキュメンタリー制作に携わってきたベテランだ。

ドキュメンタリーの王道に基づいた本作品は、審査員の多くが賛同した。

本作品は丁寧に時系列を追い、その人の過去を紐解いてゆく。視聴者が付いてこられるように構成されている。

これが審査員たちが「 王道 」と称した理由ではないだろうか。

傷つき、自分ではコントロールできない感情を飲酒という行為で逃げようとする人に、医療従事者は根気よく接する。

何度も自宅を訪問し、「 帰れ 」と言われても「 会いたくてきました 」という。

私はこの「 会いたくてきました 」という言葉こそが、作品全体を通して常に根底にあるテーマだと感じた。

作家の遠藤周作は晩年、作家活動以外に「 心あたたかな医療 」というのを提言し、その理解を広めることに尽力していた。

その時の筆者は頭でしかその意味が分からなかったが、本作はまさに「 心あたたかな医療 」を行っていたと思う。

悲しみを共有し、常に患者の話を聞き続けた登場人物たち。

一点、欲を言わせてもらえば、被災者だけでなく医療従事者たちの苦しみにもスポットを当ててほしかった。

看護師に転職までして、この町で遅発性PTSDやアルコール中毒に苦しむ人に寄り添う原点はどこにあったのか。

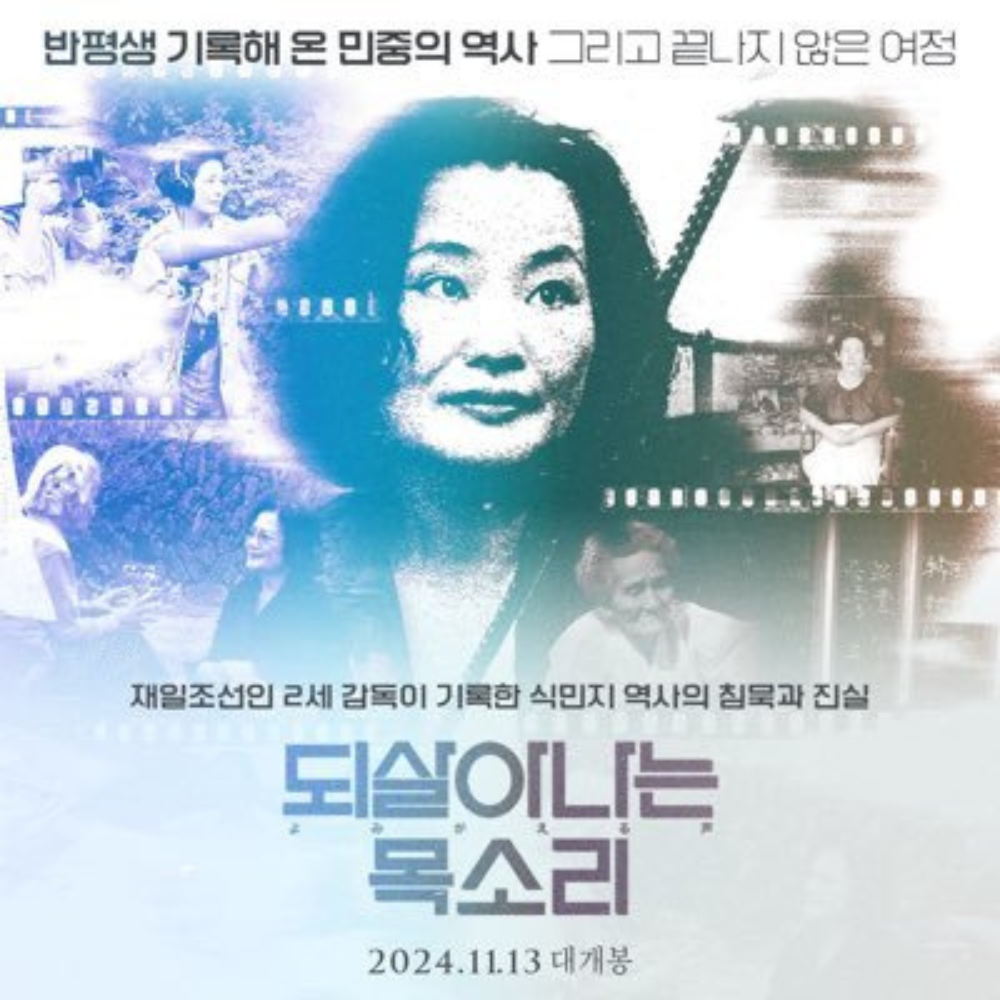

大賞作品「 よみがえる声 」パク・スナム、朴麻衣共同監督

在日朝鮮人2世で、2025年に90歳を迎える映画監督:パク・スナム。

彼女の元には約40年前から撮りためた16㎜フィルムが保管されていた。広島や長崎で原爆被害にあった朝鮮人、長崎の軍艦島に連行された徴用工・沖縄戦の朝鮮人元軍属、そして日本軍の「 慰安婦 」にされた女性…「 貴重な証言を残したい 」と娘の麻衣は復元作業を始める。子どもの頃から母の作品の上映活動に同行してきた麻衣も共同監督として参加し、作品を完成させた(プレスリリースより)

ーー審査委員長

佐藤信(まこと)劇作家・演出家:まさに歴史の記録である。

ーー足立正生(映画監督)

ドキュメンタリーとは何かを改めて考えさせられた。

ーー林加奈子(元映画祭ディレクター)

パク・スナム監督はなんて素敵な人、震えるような気持ちで見た。

ーー大島新(ドキュメンタリー監督)

写っているものが圧倒的。記録としての大切を感じた。人間パク・スナムの人物ドキュメンタリーとして見応えがあった。

ーー橋本佳子(映像プロデューサー)

ガツンと打ちのめされた。小松川女子高生事件から始まる60年、その人生と監督の執念。交響楽のように胸にひびき、148分、問われ続けた思い。

受賞の言葉

ーー麻衣監督

「 入賞しただけでも感激なのに、大賞までいただけて光栄です 」

ーースナム監督

「 死ぬほど嬉しいです。皆さん、愛しています 」

次回以降は大賞作考察、およびインタビューをお届けします。

残り一作、この特集の最終回は、大賞をのがしましたが、筆者が「 伸びしろがある 」と判断した作品をご紹介予定です(掲載時期は変更の可能性があります)

執筆者

執筆者文・ライター:栗秋美穂

-300x169.png)