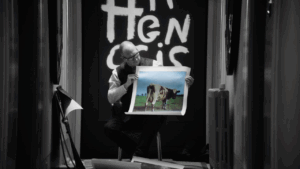

書店や古本市を舞台に、本に関わる人を映したドキュメンタリー。

ブックセラーズ

公開日

2021年4月23日

原題

The Booksellers

上映時間

99分

キャスト

D.W.ヤング

予告編

公式サイト

感想レビュー

好きだった点

本好きによる本好きのための本に関するドキュメンタリー。

ドキュメンタリー映画なので、あえて脚本、キャストの評価は星2つにしました。

ブックカバー、本の内容、作者など、いろんな視点から本を分析し、魅力を追う、本好きに

はたまらない映画だった。

古本屋や書店、図書館の雰囲気が最高。

日本ではあまり見られない店内や棚がとても素敵だった。願わくばあんな家に住みたい。本

に囲まれて暮らしたい。

そして、溢れんばかりの書物に囲まれた空間で、どこになにがあって、その本がどういった

内容なのか把握してる店主がすごかった。

考察レビュー

本で生きる者は本で死ぬ

その昔、本には魔力があると伝えられてきた。その魔力の恐怖から逃れるために本を燃やす。

焚書。

いわば魔女狩りのようなものが横行していた時代もある。

本は、良くも悪くも人を変える力を持つ。

何百年もの前の本たちが、今もまだ力を持つように、本には無限の可能性を感じた。

最近では電子書籍が流行して、紙の本に対する需要も減ってきてしまった。

この作品は、書店のドキュメンタリーなので、電子書籍ブームの裏で、書店が抱える問題も浮き彫りになっている。

わたしは紙の本が好きなので、どれだけ電子書籍が流行しても紙の本を買い続けるだろう。

でも同じ気持ちの人が何人いるのか、需要がどこまであるのか。

新しいものを取り入れる重要性と、でも古き良きものも残していくその柔軟な共存が必要だと思った。

小説「 夜は短し歩けよ乙女 」の作中で、主人公が古本市に出かける場面がある。

この映画にも古本市の様子が出てきたので、日本だけでなく世界でもこういった催しがあ

るのかと、個人的にも古本市は好きなので嬉しくなった。

古本市でも書店でも、「本が人を呼ぶ」と感じる瞬間は少なくない。

買う目的の本がなくても、本棚の列を歩いていてふと立ち止まったり、惹きつけられるような感覚になり、手に取ってみる。フィーリングのようなもの。

人に話してもあまり共感されないようなこの体験も、この映画では認めてもらえたような気がした。本には力がある。

「 コレクター 」の存在

「パケ買い」という言葉があるように、パッケージやカバーで商品に手を伸ばしてしまう気持ちは、とてもわかる。

パッケージが良ければ内容もいい、というのは一概には言えないが、コレクターの心をくすぐるようなデザインの仕組みをもっと知りたいと感じた。

まとめ

この映画のキャッチコピーである言葉「 本のない人生なんて。」本当にこの言葉に同意した。

本に限らず、映画や音楽にも通ずるものもあるが、言葉は時として世界を変える力を持つ。

今までもこれからも、本や言葉が持つ影響力や可能性を信じていきたいと思った。