このドキュメンタリー映画のチラシを見た時、ふと思った。

「 しずく 」は平仮名でいいのだろうか。

字面として、平仮名の方が美しいし、バランスがいいので平仮名にしたのだろうと思う。

しかし、どうしても気になり「 記者ハンドブック 」を開くと「 滴 」と出ている。

【 天の滴 】ではなく【 天のしずく 】でなければならなかった理由を探る。

辰巳 芳子 〜 料理家 1924年 東京生まれ。聖心女子学院卒業。家庭料理の草分け的存在として今も語り継がれる母、辰巳浜子の傍らにあって料理とその姿勢を習得、その後宮内庁大膳寮で修行を積んだ加藤正之氏にフランス料理を学び、イタリア、スペインなどで西洋料理の研鑽を積む。広い視野と深い洞察に基づき、日本の食文化、食といのちのかかわりを提言しつづけている。 また、介護経験からスープに着目し「スープの会」を主宰、そのスープは「いのちのスープ」として世に知られている。

古き良き昭和初期に戻ったかのような叙事的な世界

透明の耐熱鍋の中で玄米が踊っている。「 グツグツ 」という煮え立つ音のみの世界。

静寂の中で、素材の声だけがする。

蒸気で玄米が見えづらくなると、そこに梅干しと乾燥昆布が入る。

どんな匂いか全く想像がつかないのだが、この「 おつゆ 」を飲んだ誰もが天を仰ぐ。

だから天の一滴なのかもしれない。そう思ったが、見始めていくと、たくさんの意味が込められた「 しずく 」であることが分かった。

風にそよぐ黄金色の稲の穂、目を凝らすと中央ではトノサマバッタが交尾していた。

彼らは人の気配がしても営みをやめないので、カメラは随分と近くに寄って撮影していた。

稲の黄色、トノサマバッタの黄緑色と胴体の茶色が、それはきれいなコントラストだった。

きっと良い作品だろうと、それだけで期待を抱かせる。

シーンは鎌倉にある辰巳邸の庭に移る。

辰巳芳子は庭で野草を摘む。

「 こういう風にプチっと切れる、それが心地よく食べられる証拠なのね 」

この作品にあまり音楽は使われない。

前述のグツグツと煮え立つ音や、野草を摘む音、他にも辰巳氏が野菜を切る音、つまり人の手仕事によって出る音がBGM。

そしてお気づきになっただろうか。

「 心地よく食べられる 」という表現。「 おいしく食べれる 」ではない。

心地よい、また辞書を引いてしまった。

心地良い、は気分が良いという意味ではなく「 感覚的に気分が良い 」というニュアンスを持つそうだ。

つまり、辰巳氏と言う人は日常で五感を大切に、その勘を信じて料理をしているのだ。

手仕事の原点のような女性、辰巳芳子

辰巳氏を「 スープを作るおばあちゃま 」と思っている若い世代も多いかもしれない。

だが、スープ以外にも例えば「 梅仕事 」をする。

辰巳氏の作った梅干しは、着色されていないのに濃いピンク色。

辰巳氏がそれを触ると押しつぶされながらも、跳ね返るような弾力性を持った梅干しである。口の中が酸っぱくなった。

それを弟子の女性が一粒一粒、丁寧に取り出し、これもまた丁寧に、梅干し同士が重ならないように、ザルに広げていく。

そして辰巳氏は人を褒めることもうまい。お弟子さんに言うのである。

「 パッと見て何粒あるか分かりそうな並べ方、すごいね、美味しそう。この並べ方は天性、できそうでできないの 」

整然と並べられた梅干したちを眺める辰巳氏はチャーミングだ。

「 本当は、梅干しは夜露に当てるといいの。柔らかくなるし。だから、何でも日光浴させたら月光浴もさせた方がいいと思う。夜露だけじゃなくね。月の光にも当ててやるということよね 」

辰巳氏の暮らしは、こういう美しい道具を大切にし、それらに囲まれて成り立っている。

季節の手仕事、今までの我が家の梅仕事は高級梅干しを買い、梅シロップと甘露煮をつくるくらい(しかも息子が作る)だったが、この道具を見ていると母としてやらねばならぬ気がする。

このドキュメンタリーは、そんな「 丁寧な暮らし 」を垣間見る楽しみもあるのだ。

作中で使われている調理道具のどれもが、美しさと、使いやすさへのこだわりを感じさせる。。本来は脇役のものたちであるが、実に美しく撮影されている。

「 キレイだな~ 」筆者は思わず、メモを止めて腕を組んでつぶやいた。

監督と辰巳氏の大切にしているものがおそらく似ているから、このように撮れたのだと思う。

死にゆく人を、泣かせておけないでしょう

さて、これまで私はこの作品の「 美しさ 」にこだわり、「 美しい光景 」「 美しい音 」「 美しい道具 」に焦点を当てて考察してきた。

最後は「 美しい言葉 」について語りたい。

正確に言うと、「 正しく美しい日本語 」である。

辰巳芳子という人は、言葉に迷いがない。

ドキュメンタリーなのに、まるでセリフを話しているかのように語る。

背筋を伸ばし、考えたり、動じたりせず、まっすぐ相手の目を見てよどみなく話す。

そう、よどみなく。

「 結婚相手には招集が迫っていました。私の父は、相手の家に行って、結婚を延期してくれと言いました。母が言うには『 帰ってきたお父様が言っていらしたわ。相手の方は泣いてたそうよ 』って。私はね、思ったんです。死にゆく人を泣かせっぱなしというのはよくないんじゃないか。そこに自分の気持ちがひっかかってね 」

そして辰巳芳子と言う人は、この死にゆく人と結婚し、わずか3か月の新婚生活を送ったというのである。

その後の辰巳氏の行動はぜひ、作中で独白を聞いてほしい。

私は、夫に感謝して死ねるだろうか。

その前にぼけて、夫のことが分からなくなるかもしれないと思った。

そして本当に本当に大変な思いで産んで、人一倍、世間と戦い、守り続けた息子のこともいつか忘れてしまうのかもしれない、そう思ったら、涙が出た。

天のしずく、それはスープの一滴ではなく、死にゆく人の涙、見送る側の涙、嬉しくて流す涙。悲喜こもごもの「 しずく 」だから漢字にすることはできなかった、と私は結論づけた。

今回は、他のレビューではあまりスポットを浴びない点をあえて考察してきた。

辰巳芳子と言う人は、目立たずとも自分の役割を全うしている人を尊敬する、そのような性格の人に思えたからだ。

さて本作には、書ききれなかった魅力的な点が多々あるので、ぜひ見て確かめてほしい。

辰巳氏が信頼を寄せる生産者のこと、命のスープのレシピで救われた人のこと、大豆100粒運動のことなど、

ずいぶんと前に作られた作品なのに、「 美しいもの 」は色あせることがないことを教えてくれる。

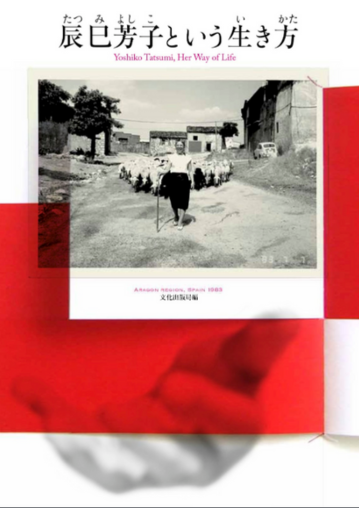

辰巳芳子の100歳を寿ぐ。料理研究家の草分けだった母、浜子のもとで家庭料理を身につけ、宮内省大膳寮で修業を積んだ加藤正之氏にフランス料理を学んだ。父の闘病を支えた体験から、鎌倉の自宅で「スープの会」を主宰。2002年刊行の書籍『あなたのために いのちを支えるスープ』で一世を風靡した。本書は文化出版局の雑誌『ミセス』の特集をふり返り、料理研究家という肩書きを軽々と超えたその足跡とメッセージを伝える。※「辰巳芳子という生き方」(文化出版局編/茂仁香監修)(2024年3月24日発売)

執筆者

執筆者文・ライター:栗秋美穂