ECMレコード サウンズ&サイレンス

あらすじ

ドイツのECMレコード創立者であり、現代音楽を代表するプロデューサー“マンフレート・アイヒャー”。

彼が世界のさまざまな場所で音楽を作り出すその瞬間を、彼と共に巡っていく。『サウンズ&サイレンス』は、音楽に情熱の全てを捧げたマンフレート・アイヒャーを追ったロード・ムービーである。

レコーディング・スタジオ、コンサート会場、舞台裏や街の片隅。そこで出会う、音楽家、作曲家、さまざまな人々。そして、それぞれの物語、それぞれの街と景色、ぶつかり合いと抱擁、静寂と喧騒、失望と喜び・・・

観る者は、世界を旅しながらマンフレート・アイヒャーと共に彼の周りで起こる様々な出来事を体験し、

ジャズのみならず、クラシック、コンテンポラリー、トラッド、アンビエント、ワールド・ミュージック・・・などさまざまな音楽が生まれる現場を垣間見ることができる作品。

(公式サイトより引用)

原題

Sounds and Silence

公開日

2024年10月18日

上映時間

87分

キャスト

- マンフレート・アイヒャー

- アルボ・ペルト

- アヌアル・ブラヒム

- エレニ・カラインドルー

- ディノ・サルーシ

- アニヤ・レヒナー

- ジャンルイジ・トロベシ

- ニック・ベルチュ

- マリリン・マズール

- ヤン・ガルバレク

- キム・カシュカシャン

公式サイト

そもそもECMって何だ?

原題はSounds and Silenceだが、邦題にある通り、ECMレコードにまつわるドキュメンタリー映画だ。

実はこの作品、2009年の製作で、それが15年経って突然日本公開されたのは、ECM設立55周年キャンペーンの一環らしい。

50周年ではなく55周年という中途半端な区切りにはいささか疑問が湧くが、

これは現代音楽をリリースするECM New Seriesの創設40周年と絡めてのことらしい。

それならそれで50年/35年でもいいような気はするが、何かしら大人の事情があるのだろう…。

しかしジャズに詳しくない人には、そもそもECMといっても何のことか分からないだろう。

(今ではむしろEDM=エレクトロニック・ダンス・ミュージックの方が有名か)

その点について簡単に説明しよう。

ECMレコードは、1969年にドイツのミュンヘンでマンフレート・アイヒャーによって設立された

音楽レーベルのこと(本作でもその簡素なオフィスが映る)。

キャッチフレーズは「 沈黙の次に美しい音 」で、そこから分かるように、静謐で透明感のあるサウンドが大きな特徴だ。

ジャズのサウンドというと、ブルーノートレーベルでサウンドエンジニアのルディ・ヴァン・ゲルダーが作り出したような

生々しいガッツのあるものがメインストリームだが、ECMは軽いリバーブのかかった空間的な音作りで、

ブルーノート的なサウンドとは対極にある。

音楽も黒人的なグルーブは希薄で、クラシックの室内楽を思わせるヨーロッパ的な響きに満ちたものがほとんどだ。

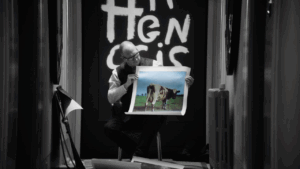

もう一つの特徴は、そのサウンドに合った美しいジャケットデザインで、抽象的で寒々しい感じの風景写真が多い。

これについては本作でも数多くの写真ストックの中からジャケット写真を選ぶ光景が出てくる。

「 それは前に何度か使った 」の台詞は、ファンなら当然笑ってしまうところだ。

それくらいよく似た雰囲気のジャケットも多い。

レーベルを代表するアーティスト

代表的なアーティストは言わずと知れたキース・ジャレットで、

特に「 ザ・ケルン・コンサート 」はこのレーベルを代表する大ヒット作だ。

ジャケットはキースの演奏写真で抽象性には乏しいが、

音の響きについては、このアルバムを聴いてもらえればほぼ傾向は掴めると言っていい。

それと並ぶ大ヒット作がチック・コリアの「 リターン・トゥ・フォーエヴァー 」

音楽もさることながら、カモメが水面を飛ぶジャケットは、誰もがどこかで目にしたことがあるのではないだろうか。

また、今回初めて知ったのだが、このレーベル最大のベストセラーは「 ザ・ケルン・コンサート 」かと思いきや、

ヤン・ガルバレクとヒリヤード・アンサンブルのコラボ作「 オフィチウム 」とのこと。

この作品もレーベルのカラーをよく表した名盤だ。

他にもパット・メセニー、チャーリー・ヘイデン、ゲイリー・バートン、ジャック・ディジョネット、

ビル・フリゼール、ラルフ・タウナー、ニルス・ペッター・モルヴェルなど、

ジャズファンなら知らぬ者はいない錚々たる顔ぶれが並んでいる。

もはやジャズの枠では語れないECMレーベル

だが、ECMを「 ジャズのレーベル 」と呼ぶのは、もはや正しくない。

設立当初はジャズが主流だったものの、その後は現代音楽やワールドミュージック、クラシックなどが増え、

最近ではむしろジャズ以外の音楽が主流と言ってもいい。

本作に登場するアーティストも、多くはワールドミュージックや現代音楽に分類される人たち。

一般の人が「 ジャズ 」と言われてイメージする音楽を奏でるミュージシャンは、ほとんど出てこない。

ECMについて知らない人が見ても楽しめるのか

今ECMを知っている人がどれだけいるのか?という心配もあり、前置きが長くなった。

そしてここが肝心な点なのだが…

実は、このようなECMレーベルに関する説明は、本編中では全くと言っていいほど出てこない。

この映画を見たところで、ECMがどういう会社なのか、言語的な情報はほとんど分からないことだろう。

ではECMについて何も知らない人でも楽しめる作りなのかというと、それも大いに疑問で、

「 この人は何者なのか、彼らは今何をやっているのか 」と戸惑う人が大多数ではなかろうか。

それくらい説明描写を排した作りだ。

つまり本作は、ECMについて最低限の知識を持っている人が、

その制作現場にバーチャルリアリティのように立ち合う作品なのだ。

公式HPには「 マンフレート・アイヒャーを主人公にしたロードムービー 」と書かれているので、

そのつもりで見に行ったのだが、実は後半アイヒャーはほとんど出てこず、彼が主役とも言いがたいので、

この表現も的を射ているとは思えない。

正直、ECMについて何らかの知識や興味がない人が見ても、かなり高い確率で退屈するのではないかと思う。

考えるな、感じろ

では、これはつまらない作品で、ドキュメンタリーとして不出来な作品なのか?

それが全く違うから困るのだ。

まず、ECMに興味のある人にとってはあれこれや興味深い内容だらけ。

あのECMサウンドが、このような環境から生み出されていたのかという感動と興奮でゾクゾクする。

一方、ECMを知らない人の多くは、既に述べたように退屈すると思う。

だが、通常のドキュメンタリーのように、何らかの知識や物語を求めるのではなく、

そこで描かれる世界を「 ただありのままに感じる 」ことができる人なら、大きな感動を得る可能性もある。

確かにこの作品にはECMに関する言語的な説明はないが、そこで描かれる世界、

ひんやりとした透明感に満ちた肌触りは、徹頭徹尾ECMサウンドの本質を表すものだ。

したがって、もしあなたがECMについてほとんど何も知らず、たまたまこの作品を見る機会があったなら、

くれぐれも「 情報 」を得ようとせず、「 その世界をただありのままに感じる 」ことをおすすめする。

この作品にECMについての言語的情報はほとんどない。

しかし、この世界に無心に身を任せれば、ECMの音楽とはどんなものかという答えは自ずと得られるはずだ。

つまりこの映画は、ECMを描いた作品ではなく、この映画そのものがECMなのである。

その意味では、逆にECMの入門編と言ってもいい性質を持つ。

アンゲロプロスとキェシロフスキの世界へ

最後に、映画ファンのための見どころを紹介しておこう。

このレーベルの重要なアーティストにエレニ・カラインドルーがいる。

テオ・アンゲロプロス映画の多くを手掛けている人だと言えば、膝を打つ人も多いだろう。

彼女のレコーディング風景が描かれるのだが、そこで「 霧の中の風景 」(1988)のテーマ曲が演奏されるのを見て、

思わず息が止まりそうになるのは私だけだろうか。

もう一人、アルボ・ペルトという非常に有名な現代音楽の作曲家がいる。

彼の「 アリーナ 」は、どこかで知らぬまま耳にしている人も多いであろう名盤中の名盤。

「 沈黙の次に美しい音 」というECMのキャッチフレーズが、これほどピタリと当てはまる作品も数少ない。

そして映画ファン的に言えば、この音楽は、クシシュトフ・キェシロフスキの遺稿を

トム・ティクバ監督で映画化した「 ヘヴン 」(2001)において全編で使われたことで覚えている人も多いのではなかろうか。

(実は筆者も、この映画で初めてアルボ・ペルトを知った口だ)

つまりこの映画は、テオ・アンゲロプロスとクシシュトフ・キェシロフスキ、

今は亡き映画史に残る巨匠2人の世界と繋がっているのだ。

なぜアンゲロプロスは、ある時期から自作の映画の音楽を全てエレニ・カラインドルーに託したのか。

キェシロフスキ自身の監督作ではないにせよ、その遺稿を映画化した「 ヘヴン 」に、

なぜあれほどまでに「 アリーナ 」の音楽がマッチしていたのか…この映画の中に、その答えも潜んでいる。

本作はアルボ・ペルトの姿で幕を閉じるのだが、そのラストショットこそ本編最大の見どころだ。

人間とは、このような表情ができるものなのか…心の底から沸き上がる謎の感動。

何者に対してなのかも分からぬまま、ただ手を合わせて祈りたくなる、そんな映画だ。

執筆者

執筆者文・ライター:ぼのぼの