14歳。最近では「 中2病 」などと言われます。

中2病とは、思春期特有の発言や行動のことを指します。

なぜ14歳、中2なのでしょう。

この作品を見ていたら分かるような気がしました。

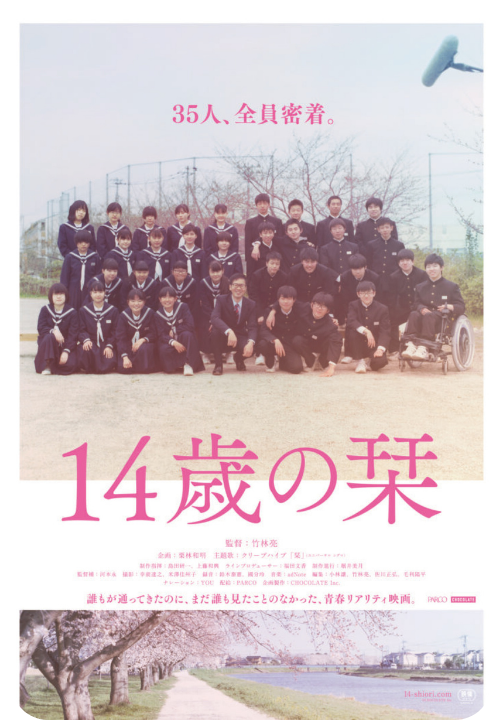

14歳の栞

【 あらすじ 】

あの頃、⼀度も話さなかったあの⼈は、何を考えていたんだろう。とある中学校の3学期、「2年6組」35⼈全員に密着し、ひとりひとりの物語を紐解いていく

⻘春リアリティ映画。

劇的な主⼈公もいなければ、⼤きなどんでん返しもありません。

それなのになぜか⽬が離せないのは、

きっとそれが「誰もが通ってきたのに、まだ誰も⾒たことのなかった景⾊」だから。

そしてその35⼈全員が、どこか⾃分と重なってしまうからかもしれません。

まだ⼦どもか⼤⼈かも曖昧なその瞬間、私たちは、何に傷ついて、何に悩んで、 何を後悔して、何を夢⾒て、何を決意して、そして、何に⼼が

ときめいていたのか。

これは、私たちが⼀度⽴ち⽌まり、いつでもあの頃の気持ちに⽴ち返るための「栞」をはさむ映画です。

筆者はドキュメンタリーが好きで好きで、子どもとともにホームスクールを選択したときも、ドキュメンタリーを教科書にして多くのことを学んだ。

なぜ、ドキュメンタリーなのか。

セリフではない、「 自分の言葉 」が心に響くからだ。

筆者は作りものが苦手だ。作りものとは「 裏表のある人 」とも言える。

大人になると「 作りもの 」ばかりだ。特に仕事を始めると、そのような人が多い。

14歳とは、「 作りもの 」とは真逆の人種。そう、14歳とは、いわゆる日本人とは人種が違うのだと、この作品を見て感じた。

それはもう…陳腐な言葉しか浮かばない自分が情けないほど、彼らは全員がキラキラしていて眩しかった。

彼らの言葉の一つひとつに目頭が熱くなった。

教室の懐かしいざわめき。時に軽快なリズムとともに進む彼らの日常。

授業、給食、部活。家族と過ごす日常とは別の時間。

その中に馴染める子、馴染めない子。

友達のよさを見つけられる子、責任感の強い子。

クールだけど、本当は友達と仲良くしたい。でもうまく話が続かない…。

よく考えれば、これら全ては14歳に限ったことではない。大人でも一緒だ。

上手に社会に馴染めない、人の言葉に過敏に反応してしまう。

空気が読めずに知らずに誰かを傷付けてしまっている。

大人も14歳と大差ない。ただ、それを大人として「 作っている(演じている)」かどうかの違いだけなんだ。

これから中学生になる君、色々と心配もあるだろうけど、この作品を見ると、中学は意外と楽しいかもしれないと思えます。

絶賛14歳の君、大人が思っている以上に自分を俯瞰しています。

できることやできないことの区別も大切だけど、夢を抱いていたらいいと思います。

かつて14歳だった大学生、これを見てあの頃を思い出すと、成長しているか、何も変わっていないかどちらだろう。

新社会人のあなた、14歳の頃の夢は叶いましたか?

14歳の頃に比べて、無駄に器用になっていませんか。

もうすぐパパとママになる人たち。

子どもが生まれることすら実感が沸かないのに、我が子が14歳になるなんて想像もつきませんね。

でも子どもの成長はとても早く、気付いたら親より大人なときもあるのです。

そして、絶賛思春期の親である我ら同世代!(筆者は50歳です)

この作品は私たち親の安定剤です。

子どもたち、皆、本当に皆、誰一人として力を抜かずに生きています。

毎日全力です。

子どもたちの一つひとつのシーンを懐かしく思っている自分と、我が子にもこんな時間を味わってほしい自分と、2人の自分が交錯する作品です。

そしてどの子も優しいのです、本当に。

撮影だから闇の部分は隠しているのかもしれない、いや、それは大人の穿った見方ですね。

この35人を見ていると、いじめなど存在しないように思います。

相性のいい子悪い子、当然います。

しかし彼らはお互いを認め合っている。

今「 多様性 」を認めようと盛んに言われていますが、作品に登場する子どもたちは既に多様性を認めていました。

大人が思っているより強くて脆くて、危なっかしい。

そんな14歳は、今もきっと数十年前も変わらない。

メモした彼らの言葉の数々を書きません。

どうか劇場で、彼らの生の声を聞いてください。

忘れられないフレーズばかり。プロの脚本家には書けないです、あんなに真っ直ぐな言葉。

筆者は我が子に「 生まれてきてよかった 」と思ってもらうことが夢です。

そのような環境を作り、見守るよう努めています。後押しもしていません。

この作品の子どもたちは、バレンタインもホワイトデーも卒業式もきっと心の中で思っていたはず。

「 生まれてきてよかった 」

この言葉にならなくてもそれに似た感情を持ち、大人になってからこの時代を思い出し、つらいことがあっても「 あのとき、生まれてきてよかったと思えたんだから、この先またそう思うときが来る 」

そんな未来の勇気がぎっしり詰まった宝箱のような作品です。

竹林亮監督は2025年現在、児童養護施設の子どもの姿を描いた「 大きな夢 」でも有名です。

この作品も視聴しているのですが、そのときに思ったのが「 後ろ姿を切り取るのが上手な監督 」ということです。

そしてそれはこの「 14歳の栞 」のときから変わっていないのです。

後ろ姿だから伝えられることを大切にしている監督なのだと思います。

真っ向から言えない気持ちも後ろ姿なら伝わる。

きっと竹林監督は、大人を題材にしても「 後ろ姿 」を大事に撮ると思います。

人は皆、不器用で、本当の優しさは後ろ姿に表れるとご存じだからだと思います。

川沿いに映える青空、菜の花の黄色、桜のピンク、セーラー服とポニーテール、サッカーボールと学ラン姿。

卒業生を送り出す彼らの一人ひとりに感謝の言葉を伝えたくなった作品でした。

筆者の本業は「 お母さん 」です。ライターである前に母であることを忘れてはいけない。

しかし気付くと、辛辣なことを思ったり、作品のいい点を見つけられなかったり、最近の自分は「 仕事 」としてしかドキュメンタリーを捉えられなくなっていました。

しかしこの作品は、本業である「 お母さん 」目線全開で楽しめました。

メモした言葉の数々を書きません、と書きました。

書かないのではなく、書けないのです。覚えてしまうほど鮮烈なのです。

そして一瞬たりとも目が離せない。彼らがたった2時間で大きく成長するのです。

この作品がどうして毎年この時期になると上映されるのか。

それは皆、新生活への不安を抱いているからではないでしょうか。

その不安をかき消してくれる35人のパワーを受け取ってください。

母としての感想になってしまい、考察記事にはなっていませんね。

それくらい、つまり仕事を忘れさせてしまうくらい、素晴らしい作品なのです。

これを読んで「来年の春まで待てない!」と思ってくれたら記事としては合格かな。

公式サイトをご確認の上、ぜひ今すぐ劇場へ!

花冷えも吹き飛ばす14歳たちに出会ってください。

執筆者

執筆者取材・文:栗秋美穂

「 夢みる校長先生 」考察レビュー、素材がよければ調理の仕方は二の次である