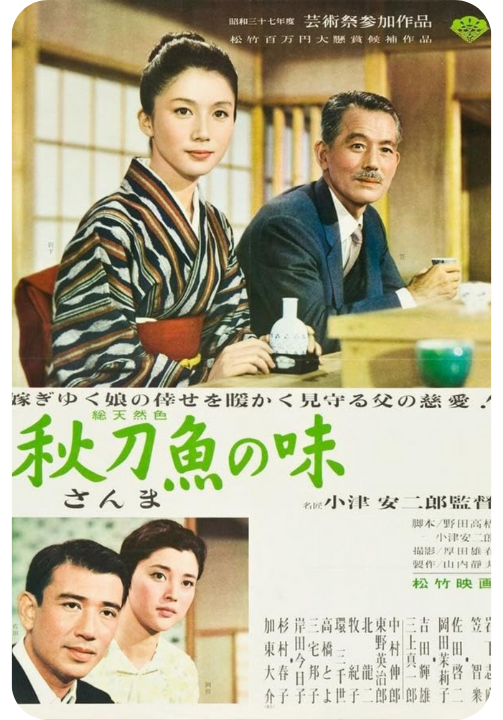

秋刀魚の味(1962)

公開日

1962年11月18日

上映時間

113分

キャスト

- 笠智衆

- 岩下志麻

- 佐田啓二

- 岡田茉莉子

- 吉田輝雄

- 牧紀子

- 三上真一郎

- 中村伸郎

- 東野英治郎

- 三宅邦子

- 岸田今日子

- 環三千代

- 北竜二

- 高橋とよ

- 浅茅しのぶ

- 織田政雄

- 須賀不二男

- 稲川善一

- 志賀真津子

- 山本多美

- 小町久代

- 今井健太郎

- 加東大介

- 杉村春子

- 菅原通済

- 緒方安雄

考察レビュー

妻を亡くし、娘が何かと世話を焼いてくれる父親が、娘の結婚という幸せを願い喪失と向き合う物語だと感じました。

主人公は、恩師が自分と同じように妻を亡くし、甲斐甲斐しく世話を焼いてくれる娘に頼り切っていた結果、

婚期を逃した娘と一緒に暮らし、ひどく寂しそうに「 人生は独りぼっちだ 」と嘆く姿に危機感を煽られます。

慌てて娘の縁談を進めようとするも、いざその気になったらなかなか思うように進まず、

自分のせいで大切な娘が不幸になってしまうのではないかと焦る主人公。

本作が公開された1960年代の日本においては、娘は20代前半でお嫁に行くのが一般的であり、

婚期を逃すことは不幸以外の何物でもなく、それ以外の選択肢などまず考えられない時代です。

結果的には娘はほどなくお嫁に行きましたが、お嫁に行ったら行ったらで、

それは「 大切に育ててきたものの喪失 」に他ならないわけです。

縁談が進まなければ焦り、いざ結婚が決まれば切なく、喪失感に苛まれる。

この時代においては、娘を授かることはある種喪失を味わうことでもあったのか、と思うと

女の子が誕生した際に「 なんだ、また女か 」とがっかりする父親がよくある話だったのも

あながち男女差別的な考えだけではないのかも、と、少し気持ちが理解できるような気がします。

なお、カラーで表現される小津の映像世界は、その色彩感覚や構図、女性の服装や髪形など

フィンランドのアキ・カウリスマキ監督作品で見る映像世界そのままといった感があり、

時間を遡り、その原型を目撃する思いです。

いかにカウリスマキ監督が、自身が公言する通り小津の影響を強く受けているかがよく分かる作品でした。

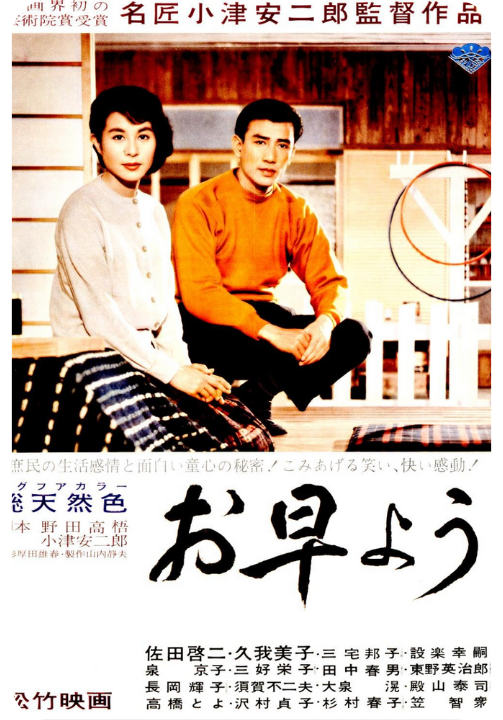

お早よう(1959)

公開日

1959年5月12日

上映時間

94分

キャスト

- 設楽幸嗣

- 久我美子

- 佐田啓二

- 島津雅彦

- 笠智衆

考察レビュー

これまで述べてきた一連の小津作品の、しみじみとした大人の味わいから一転して、

庶民派の賑やかなコメディであることに驚く作品です。

映画というより、テレビドラマのようなある種の軽さや、

庶民的なほのぼのとした空気に「 こんな作品も撮っていたのか…! 」と意外な気持ちになりました。

芸術作品のような評価をされることの多い小津作品の中では異色といえるかもしれません。

1958年10月 「 東京物語 」がロンドン映画祭でサザーランド賞を受賞

1958年11月 映画人として初めて紫綬褒章を受章

1959年1月 日本芸術院賞を受賞

といった輝かしい快挙が続き、名実ともに映画界の重鎮として見られるようになった小津の

次作がこの「 お早よう 」だったというのが、なんとも小津という人間のただものでなさを感じさせます。

名誉や地位にはあまりこだわらず、自分がいいと思うものを大切にした人だったのでしょう。

また、戦後の小津作品にはどこかしら戦争の傷跡が織り込まれていたように感じますが、

本作は1959年、既に戦後復興のさなかにあり、「 戦後 」から「 新しい時代 」に変遷したことを思わせます。

テレビをねだる子どもと禁止する親の対立や、サラリーマンの退職後の憂鬱など、

縁談や親子の絆のような、これまでの小津作品の中での関心事項とは大分違った印象を受けます。

本作では子どもたちがオナラ遊び(おでこを押すとオナラが出る)に興じる場面が出てきますが、

オナラを使ったギャグは、小津監督がサイレント時代から温めていたアイデアだそうです。

上品で紳士的なイメージで固めたような人だと思ったら、小津はそんなお茶目さや子どもっぽさも

持っている人だったのかもしれません。

もっとも、小津自身子どもが好きだったそうで、作品の中の子どもの愛らしく生き生きとした姿は

彼自身の投影だったという見方もできそうです。

なお、小津独特の、シーン一つひとつを切り取っても写真として十分成立する構図の緻密さや、

極端なローアングル、独特のまるまった背中のシルエット、お気に入りの常連俳優たちのキャラクターは健在です。

「 人生には無駄が必要 」「 当たり障りのないことじゃなく、時には本気のことを言え 」などなど、

端々に人生の教訓を織り込んでいるところも、やはり小津組の仕事ならではというところでしょう。

秋日和(1960)

公開日

1960年11月13日

上映時間

128分

キャスト

- 原節子

- 司葉子

- 笠智衆

- 佐田啓二

- 佐分利信

- 沢村貞子

- 桑野みゆき

- 島津雅彦

- 中村伸郎

- 三宅邦子

- 田代百合子

- 設楽幸嗣

- 北龍二

- 三上真一郎

- 岡田茉莉子

- 竹田法一

- 桜むつ子

- 南美江

- 十朱久雄

- 渡辺文雄

- 高橋とよ

- 長谷部朋香

- 千之赫子

- 須賀不二男

- 川村禾門

- 菅原通済

- 岩下志麻

- 山本多美

考察レビュー

60年代という新たな時代の幕開けを感じさせるモダンな作品です。

「 恋愛はするけれど結婚はしたくない 」と縁談を断る若い女性の新しい価値観や、

年上の男性に対してもはっきりと厳しい抗議をする若い女性など、戦中から戦後にかけて

男性が圧倒的優位に立っていた時代からの明確な転換を描いていると感じます。

実際に「 最近の若い人たちはかなわない 」という台詞も出てきます。

小津映画は時代に比して、男性に依存しない自立した新しい女性を描いていることが多いと感じていましたが、

この作品でもその色は強く出ていると感じます。

親一人を残して子が自分だけ幸せになることの葛藤を描いた「 晩春 」に類似した作品ですが、

最終的には各人が幸せを見つけて歩き出す様子にほっとします。

ラストシーンの、母を演じる原節子の、ひとり娘の結婚式の夜に見せる寂しさと安堵の混ざった笑顔は、

どんな台詞よりも彼女の感情を表しているように感じ、小津の演出や原節子の女優としての力を見せつけられます。

また、カラー作品のため、小津名物の洗練されたファッションが美しく映えます。

男性のファッションも細部にこだわった品のよいものですが、

特に女性の装いは2024年の現在においても古臭さを感じさせない、美しいラインや色彩の洋服ばかりなことに驚きます。

小津の美意識の高さも堪能できる作品となっています。

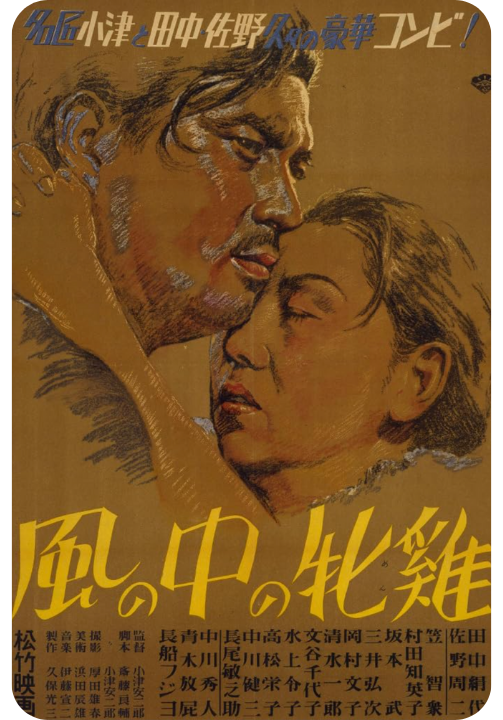

風の中の牝鶏(1948)

公開日

1948年9月17日

上映時間

82分

キャスト

- 佐野周二

- 田中絹代

- 三宅邦子

- 笠智衆

- 村田知栄子

- 文谷千代子

- 東野英治郎

- 長船フジヨ

- 青木放屁

- 長尾敏之助

- 岡村文子

- 清水一郎

- 三井弘次

- 坂本武

- 谷よしの

考察レビュー

戦争によって人生をかき乱される市井の人々の苦しみと、どん底から立ち上がり前を向いて生きる逞しさを

感情の起伏や荒々しさと共に描いた、穏やかなトーンで知られる小津作品の中では異色の名作。

終戦後も赴任地から帰って来ない夫を待ちながら、貧しい暮らしの中、生き甲斐である息子を育てる母。

ある時、息子の急病の治療費がどうしても工面できず、たった一度だけ売春をしてしまいます。

親友から叱責され自分の行いを責める中、幸いにも息子は回復、夫も無事家に帰ってきます。

親友から「 旦那さんが苦しむから、言ってはダメ 」と口止めされた真実を夫に打ち明けてしまいます。

妻にはそれ以外に息子を救う選択肢がなかったことも理解し、妻を不憫に思うも、妻につらく当たってしまう夫。

戦争さえなければ起きなかったはずの不幸です。

小津作品に度々登場する「 戦地から帰って来ない夫 」というケースの中でも、めずらしく帰ってきた夫を描きますが

戦地から帰っても、彼やその妻のように、つらくやり場のない感情に苛まれた人間もたくさんいたのだろうと、

暗澹たる気持ちになります。

もはやそれは、無事な帰還とはいえないでしょう。

戦地から帰ることができても、帰れなくても、戦争によって家族の温かさや幸せが引き裂かれたということに

胸が締め付けられる思いがします。

ラストシーンでは妻の不幸が最高潮に達する衝撃的な「 階段落ち 」シーンに度肝を抜かれますが、

それにより生まれ変わったように夫婦の絆を強くしていくという展開には、

暗く厳しい現実の中にわずかに光が差した気がしました。

なお、戦争がもたらす市井の人々の苦しみを感情豊かに真正面から描いた本作は、

商業的にあまり振るわなかったそうで、小津は深く落胆したといいます。

その翌年に撮影しているのが「 晩春 」であり、その成功を機に、

小津特有の穏やかで婉曲的な映像世界を確立していったという見方もあるとか。

独特な世界観で描かれる、静かで確かな厭戦こそが彼の持ち味と言えるかもしれません。

一つのターニングポイントとなった作品のようです。

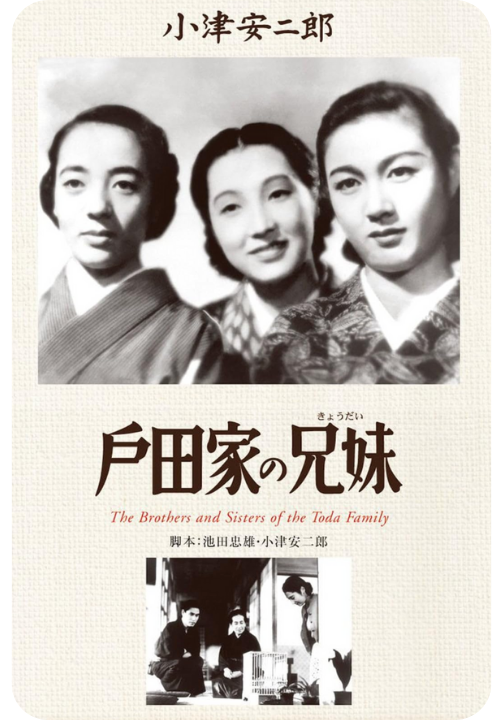

戸田家の兄妹(1941)

公開日

1941年3月1日

上映時間

105分

キャスト

- 佐分利信

- 高峰三枝子

- 桑野通子

- 三宅邦子

- 坪内美子

- 吉川満子

- 葛城文子

- 藤野秀夫

考察レビュー

裕福な家族たちの、父を失ったのちの人間模様を描いた作品です。

経済界で著名な父が莫大な借金を残して急逝。

残された借金のため、豪邸も多くの美術品も売り払う事態により、

その妻と未婚の三女が住む家をたらい回しにされるという憂き目にあいます。

既に独立し家を出ている長男や長女は、やむを得ず同居することになった母や妹に冷たく、あからさまに迷惑がります。

父一人がいなくなったことによってこんなにも人生を狂わされてしまうことに愕然としますし、

自力で稼ごうとしても名家のプライドのせいで働くこと自体を禁じられる始末。

夫や父といった「 経済力のある男性 」がいるかいないかで全く人生が変わってしまうこと自体に、

なんと救いのないことだろうと切なくなってしまいます。

1931年という時代のせいももちろんありますが、

教育や職業を得ない限り女性が生きていく選択肢は極めて狭いという現実は

男女の賃金格差が先進国の中で最低レベルといわれる現代の日本社会においても

決して劇的に改善したとはいえないのではないでしょうか。

そのやるせなさをこの時代にこうした形で描く小津。

改めてその先見性や、その当時の男性としての視点に驚かされます。

ラストシーンは意外にも、海外という新天地を目指す思いもよらないハッピーエンドが待っており、

暗さだけではない、後味のよい作品となっています。

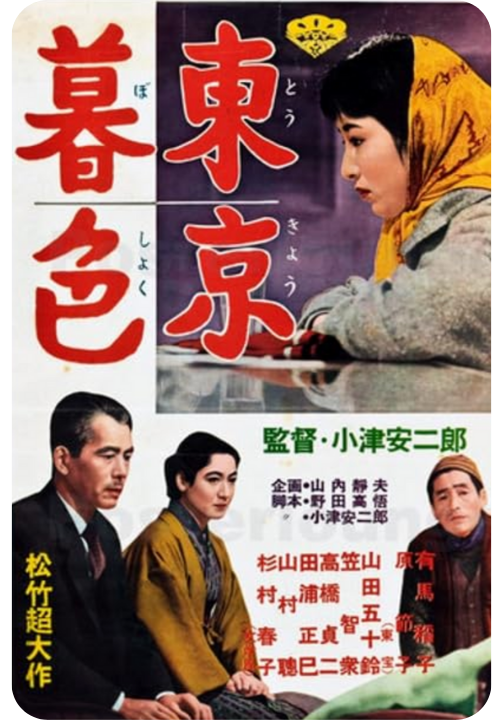

東京暮色(1957)

公開日

1957年4月30日

上映時間

140分

キャスト

- 笠智衆

- 有馬稲子

- 信欣三

- 原節子

- 森教子

- 中村伸郎

- 山田五十鈴

- 杉村春子

- 山村聰

- 田浦正巳

- 須賀不二男

- 高橋貞二

- 長谷部朋香

- 山本和子

- 菅原通済

- 藤原釜足

- 三好栄子

- 宮口精二

- 長岡輝子

- 浦辺粂子

- 田中春男

- 島村俊雄

- 桜むつ子

- 増田順二

考察レビュー

夫の会社の後輩と駆け落ちした母の不在により、娘に生じる歪みを描いた暗い作品です。

内容も暗いですが、実際に夜のシーンも多く、映像自体も物理的に暗いため、

見ていてやや暗澹たる気持ちになります。

母の不在が及ぼす娘の心の空洞。そして度重なる不幸。

「 寂しさ 」が子どもの健全な情緒の発達や心の安定にどれだけ暗い影を落とすかが直接的に描かれます。

「 子どもを育てるのは難しい 」という台詞が再三出てくることもあり、

生涯独身で子どもはいなかった小津が描く題材としては意外に感じました。

しかし、家族や家族によってもたらされるもの(=安心や健全な成長)に小津が強い思い入れを持っていたことは確かであり、

いつもとは異なる描写でそれを表現したのかもしれません。

暗い内容のせいかあまり結果は振るわず、小津映画としてはめずらしく、失敗作の部類に入るという見方もあります。