人はなぜ学ぶのか。学びの奥には何があるのか、成長か思いやりか、それとも勝利か。

どれも間違いだ。親や教育関係者は絶対に見ないといけない。

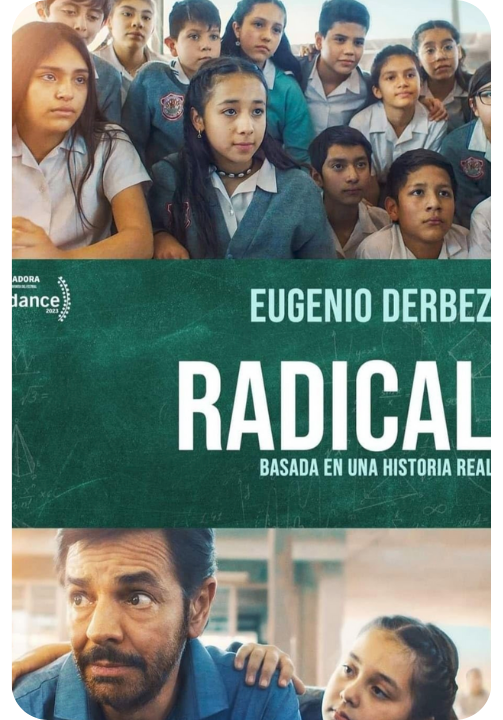

型破りな教室

原題

Radical

あらすじ

犯罪と貧困が日常化した地域の小学校に赴任した教師が、型破りな授業で子どもたちを全国トップの成績に導いていく姿を、2011年のメキシコであった実話を基に映画化したドラマ。アメリカとの国境近くにあるメキシコ・マタモロスの小学校。子どもたちは麻薬や殺人といった犯罪と隣りあわせの環境で育ち、教育設備は不足し、教員は意欲のない者ばかりで、学力は国内最底辺だった。6年生の半数以上が卒業を危ぶまれるなか、出産のため辞職した6年生の担任の代役として、マタモロス出身の教師フアレスが赴任してくる。子どもたちはフアレスのユニークで型破りな授業を通して探究する喜びを知り、それぞれの興味や才能を開花させていく。しかし、思わぬ悲劇が彼らを襲い……

公開日

2024年12月20日

上映時間

125分

予告編

キャスト

- クリストファー・ザラ(監督)

- エウヘニオ・デルベス

- ダニエル・ハダッド

- ジェニファー・トレホ

- ヒルベルト・バラーサ

鉄格子のような校門が閉まる瞬間

2011年、メキシコ。ギャングが支配する治安最悪な町の小学校で6年生を受け持つのは、主人公のファレス先生だ。

この日、ENLACE(エンラセ)という全国共通テストが行われる。

自分のクラスの生徒が登校してくるのを祈りながら待つ。

一人、二人、やってきて着席する。

だが、ファレス先生が待っていた残りの3人のうちやって来たのは一人。

重い鉄チェーンの鍵が閉まりかけた瞬間、すり抜けるようにやってきた女生徒はファレス先生が泣きそうなのを見ると、着席してウィンクする。

ファレス先生が生徒を集めて円陣を組む。

今にもこぼれそうな涙を抑えながらファレス先生が生徒に言う。

「 僕は君たちに全てを教え切れていないかもしれない。それなのに、君たちが僕にどれだけたくさんのことを教えてくれたか。君たちの一人一人を誇りに思う。さぁ、行ってこい!」

従順さは秩序の基本

「 従順さは秩序の基本ですよ、諸君 」そう言いながら整列させた生徒たちの間を歩く校長先生。今から10年以上も前のメキシコの学校社会は、今の日本と大して差がない。

この日もいつも通り、生徒たちは退屈そうに、仕方なく学校に来ていた。

教室へ行くと、見知らぬ男性がいた。新しく赴任してきたファレス先生だ。

この日から、先生の「 型破り 」な授業のおかげで、生徒たちの学力が飛躍的に上がるという実話に基づいた映画だ。

さて、筆者の息子は好奇心が尋常ではない。当時、在籍していた私立小学校の授業で様々な質問をしていた。今から約3年前のことである。

ある日、担任から電話がかかってきて「 授業妨害をするので、付き添い登校をお願いできないか 」と言われた。

私立小の「 お願い 」は「 命令 」である。

私は毎日、紺色のスーツを着て送迎し、授業が終わるまで、教室を見るか控室で待っていた。お昼は、息子の分と2人分作ったお弁当を一人で食べていた。

その日も息子は皆に異論を唱えていた。

大根の栽培に必要な要素ということで、周囲が「 日当たり、水やり 」と答える中、息子はミミズのすばらしさを唱え、皆に嫌がられた。しかし息子の知識は止まらず話し続けた。

担任は内線電話を取り、間もなく屈強な体育教師がやってきて、嫌がる息子を後ろから羽交い絞めにして教室から連れ出した。

私は自分が今見た光景がまるで夢ではないかと思い、その場にへたり込んだ。

その時、初めて「先生に謝りに行かなくては」ではなく「 息子を助けに行かなくては 」と思い、スリッパを脱いで階段を駆け下りて職員室へ向かった。

学校、特に私立は治外法権だ。建学の精神に賛同できなければやめてくださって構いません、の世界である。

当たり前であってほしい教室

学校が息子を「 謹慎 」にした間、私は息子を主人に任せ、28校の私立小、公立小、フリースクールを調べて回った。

100%の学校がないことは分かっていたが、理想とはほど遠い現実を知った。

自主性を育てる=放置

探究心を育てる=お膳立てされたプログラムから選択

役に立つ子どもを育てる=同級生を注意しまくる生徒の育成

ファレス先生はどうだろう?

「 手は挙げなくていいんだ 」「 よし!手を挙げずに発言した君は素晴らしい 」

そして、反抗的な子を呼び出したかと思うとこっそりアドバイスする「 僕も相当ヤンチャだった。いいかい?そのまま(ヤンチャ)でいろ 」

さらに生徒たちに言う。

「 間違えろ!ドンドン失敗しろ!」

「 でも親に怒られる 」と生徒が言えば、「 大丈夫だ、全員に10を付けることを約束する。だからどんどん思ったことを言うんだ 」

翌日の教室に机はなかった。椅子だけだ。ファレス先生は全員を見渡しながら話す。

「 誰もが可能性を持っている。それを阻むのは誰だ?自分だ 」

「 自分が学びたいものを学ぶように。君たちは賢過ぎて付いていけない。僕は30分休憩する 」生徒たちが気になりながらも、ファレス先生は教室を離れる。

生徒たちは「 浮力 」について話し合う。いろんな意見が出る。

教科書はない。全て想像で話している。なんて素晴らしいのだろう。

これが探究ではなく何であろう。学ぶものも学び方も全て自分で決める。

このような学校は、私が調べた学校の中で1校もなかった。

机を配置して!教師が前に出なさい!誰がボスだか分からしめるんだ

見かねた校長がファレス先生を注意する。

「 これはなんだ?物理じゃないか!今は自然科学の時間だ。試験に出ないことはやるな 」

しかし、ファレス先生は言う。

「 気付いてますか?あの子たちの学ぶスピードは恐ろしく速い。どうか、図書室を開放し、パソコン室の機材を修理してください 」

学ぶことの楽しさを知った生徒たちは、自ら実体験を通して学び、発見し、行動して大学図書館に通い、夢を抱くようになる。校長もやがて協力的になっていく。

しかし、一人の少年だけが迷っていた。

ギャングの兄に育てられ、自分もギャングになると思っていたし、はやく仲間に入りたかった。

しかし、彼は学ぶことの楽しさを知り、そして恋をして自らの手で幸せを掴むための一歩を踏み出そうとしていた。

ファレス先生からも「 自分の人生は自分で決めるんだ。君が一番、成長している 」と褒められ、何に対しても頑張るようになっていた。

ギャングに入るのを辞めたがっていた彼が取った行動は……

さて、記事の冒頭に戻る。

この生徒がENLACE(エンラセ)という全国共通テストを受けたどうか、見届けてほしい。

そしてこのクラスの生徒たちはこの後、どうなったのか。

教育関係者、保護者の方、今、これを見ればまだ間に合う。

詰め込み式の勉強で疲弊した子どもたちの将来がどんなものになるか、気付いてほしい。

そしてこの作品で軌道修正してほしい。

子どもは、世界を動かす歯車ではない。

執筆者

執筆者文・ライター:栗秋美穂