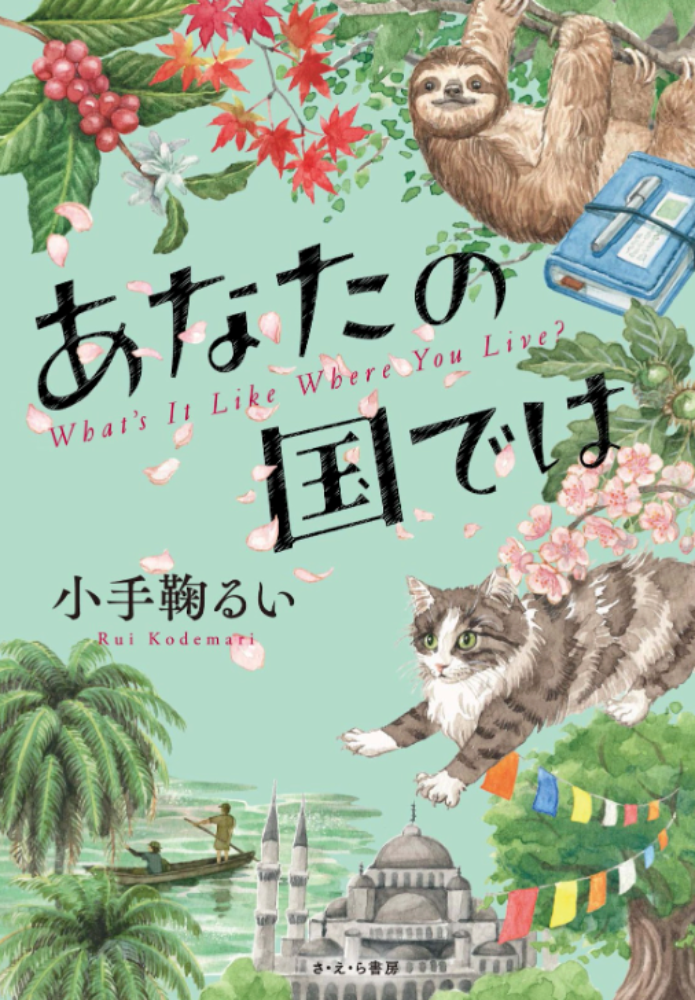

今回は書評でもご紹介した「あなたの国では」(さ・え・ら書房)の小手鞠るい先生です。(※ メールでの質疑応答となりました。)

「 ~の力 」「 デキる人の~ 」「 ~が〇〇でこうなった 」は、最近売れている本のタイトルの流行らしいです。しかしこれは全て「中身が想像できる」タイトルであるというのが特徴です。

筆者が小手鞠先生の著書を選んだ理由はタイトルです。「 あなたの国では 」というタイトルはその次に「 日本はどんな国と言えるかな 」と考えてしまう。

筆者はそこに惹かれ、10代以上の皆さんに、自分の国を語ることは歴史を知ること。あの戦争を知らずして、自分の国を外国人に語れない。戦争を知るきっかけにもなってほしいと思ったからです。

日本では戦争や宗教、政治の話をするのはタブーという風潮がありますが、この本にはさまざまな国や人が登場し、それらを語ります。戦争を語ることは悪いことではないのだ、そういう気持ちにさせてくれる本です。

小手鞠るい(こでまり・るい)

1956年岡山県備前市生まれ。同志社大学法学部卒業。1992年からニューヨーク州在住。一般文芸、児童書、共に著書多数。本作に登場する有海旅人さんと同じで、旅が大好き。初めての外国旅行は24歳のとき、弟といっしょに訪ねたパリとウィーン。以後、旅をした国は、オーストラリア、シンガポール、香港、タイ、インド、インドネシア、フィリピン、スリランカ、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、イタリア、アイルランド、トルコ、イギリス、スコットランド、モロッコ、メキシコ、コロンビア、ペルー、コスタリカ、エクアドル、グアテマラ、ニカラグア、ドミニカ国など。夢はアメリカ五十州をすべて旅すること。アフリカ大陸へ行ってライオンを見ること。趣味は登山とランニングと園芸。

ーーまず、どうして小説家になりたかったのでしょうか。きっかけを教えてください。

小手鞠先生「 子どもの頃から、本を読むこと、作文を書くのが大好きで、ほかには得意なことが何もなかったんです。私は中学生のとき、文芸クラブに入っていました。

その顧問の先生が、わたしの書いた作文を褒めてくださり、岡山県内で催されていたコンクールに出してくださったんです。そこで入選したことが『作家になりたい』という夢を抱く大きなきっかけでした。

その頃から愛読していた、やなせたかし先生の詩集の影響も大きかったです 」

中学生で明確な夢を持つことができた小手鞠先生は、今の時代であれば稀有な存在です。

今の子たちは「やりたいことや夢が見つからない」子が多いからです。

ーー今回の作品では、多くのSDGs問題を取り上げることになりましたが、SDGs本の依頼が来て執筆したのか、それとも先生の中で具体的なイメージがあり、この本が生まれたのか、その経緯を教えてください。

小手鞠先生「 企画はわたし自身が考えて、お付き合いのある出版社の方にご提案いたしました。その編集者はすぐさま大賛成をしてくださり、この仕事がスタートしました 」

すぐにその企画が通るというのは、なかなかありません。それまでの実績、そして編集者の心を動かす言葉の力があるということです。

実際、本作品の中でもいくつかの名文や言葉に、それらを感じました。

ーー作品の47ページに「戦争を始めたのは、大人たちだ。だからこそ、子どもたちは、かつての敵国となかよくする。これって、戦争に対する、いちばんいい復讐だと思うんだ。」とありますが、これは大人でも、むずかしいと感じます。そして「かつての敵国となかよくする」というのは、現在進行形で人間関係に悩んでいる10代の子たちへのメッセージのようにも思えました。

小手鞠先生「 憎み合うよりも、仲良くすることによってこそ、平和は実現するのではないか、このように考えるようになった経緯は、特に『 これだ 』というものではないんです。

長い人生の中で自然にこのように思うようになりました。人間ですから、やはり、嫌なことがあったり、嫌なことをされたりしたら、憎しみの感情は湧いてくるものだと思います。それはごく自然なことだと思います。

しかし、いつまでも憎んでいるだけだと、自分を傷つけ、自分を追い詰めるだけになってしまいますから、その憎しみを和らげていくためには、なんとかしないといけません。

憎しみから解放されるためには、やはり、憎しみの対象を許し、受け入れること。それが最終的には『相手を好きになる』ことにまでつながっていけば、相手も自分も幸せになれると思います。

誰かを憎み続けることは、自分を憎み続けることに、ほかなりません。憎しみからは幸福は生まれてこない。まずは、自分を憎しみから解き放ってやることが大切だと思います。

中高生だけじゃなくて、大人もまったく同じだと思っています。相手を憎む、その憎しみはすべて、自分に返ってくるものです。憎い、と感じてしまったら、自分にこう問いかけてみてください。

『 あなたは、誰かを憎んでいるあなたが好きですか?』『 あの人が嫌い!』と思うよりも『あの人が好き!』と思うことのほうがあなたを何倍も美しく輝かせてくれるはずです 」

ーーさて、全部で17のエピソードがありますが、最後にいつも木の紹介があります。その理由と、なぜその木種を選んだのか教えてください。(読者の皆さん、この木の絵が素敵なんですよ)

小手鞠先生「 地球のいろんな国に住んでいる人たちが、自分の好きな木を1本ずつ教え合い、植えていけば、きっと、楽しい地球ができあがるだろうなぁと、夢想したからです。木の種類は、それぞれの人物のイメージや好みをわたしが想像して選びました 」

この作品の中でフリーライター(男性)として登場する人物があとがきの中で言っていることの一部を要約します。彼は、どの登場人物も地球の平和を願っていると感じました。そしてこの本に出てきた17本の木を心の中で思い浮かべ、一本一本植えれば、それがあなたの「地球の森」になると言っています。

地球の森……創造力を駆使する言葉です。あとがきでもまた、読者たちは先生の言葉の中から「考える」ことを学ぶのです。

ーー本当に多彩なジャンルをたくさん手掛けていらっしゃいますが、いつもそのテーマはどこからくるのでしょうか。

小手鞠先生「 テーマはすべて、わたしの人生と生活の中から生まれてくるものです。生きてきた時間の中から、経験した出来事の中から、自然に湧いてくるような感じです。編集者から与えていただいたテーマで書くのも好きです 」

先生が世に出した本の多さを見ると、自然に湧き出るテーマというのは泉のように絶えることがないのだと感心しました。現在、ニューヨークにお住まいの小手鞠先生。遠くから日本を俯瞰することで見えてくる課題が「 書きたい 」という衝動につながるのかもしれません。

今後の展望

小手鞠先生「 毎日、無我夢中で書いています!書くことが好きで、ただただ楽しいので、展望がなくてもやっていけています 」

好きであることが原点。それが今も変わらずにあるということはすごいことです。あえて「 すごい 」というどんな風にも想像できる言葉を使ってみました。

例えば筆者であれば「書きたくない時もあるだろうに、書き続けるなんてすごいな!」「 他のことにも興味があるはずだ。それなのに全てを執筆に変えられるなんてすごいな!」とこんな具合です。

皆さんは小手鞠先生の本から何を感じ取りますか?まもなく新刊が発売されます。そちらもまた、私たちに「 考える機会 」を与えてくれることでしょう。

小手鞠るい先生より

今年の夏に、さ・え・ら書房さんから新作『美しくない青春』を出していただく予定です。原稿はすでに書き上がっていて、出版に向けて順調に進んでいます。「青春が美しい というのは 伝説である」茨木のり子さんの『伝説』という詩の書き出しです。この一節から、インスピレーションを受けまして、十代を戦争で塗りつぶされ、時間、可能性、希望をうばわれた少女が、詩人を志す物語です。

海をこえ、大陸をわたり、国境をこえ、世界の各地に住む人々に会いに行く主人公がインタビュアー。男女差別から、ジェンダー、LGBTQ、地球温暖化、環境保護、動物愛護、戦争と平和まで。17人へのインタビューを通して見えてくる、17つの「現実(リアル)」と、地球の「今」。アメリカに住み、世界各国を旅してきた著者が描く、世界をめぐる壮大なインタビュー・ストーリー。

執筆者

執筆者文・ライター:栗秋美穂

.png)

-300x169.png)