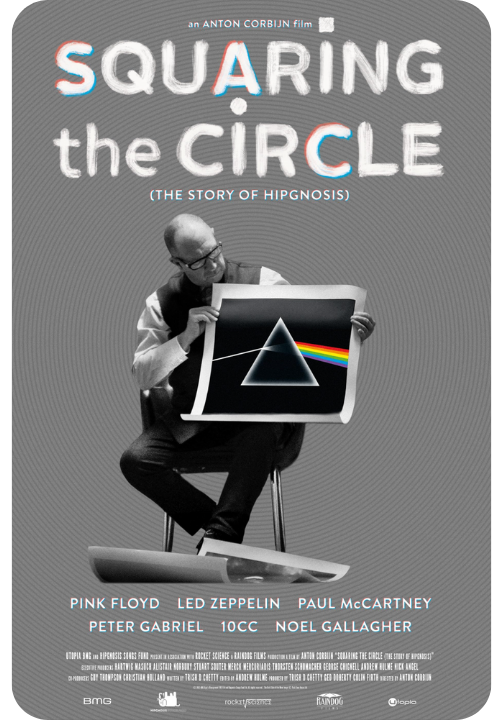

1970年代にピンク・フロイドやレッド・ツェッペリンなどのアルバムジャケットをデザインしたことで知られるクリエイター集団・ヒプノシス。

その創立から解散までを描くドキュメンタリーは、波瀾万丈のストーリーを持つ、最良のロックムービーになっていた。

ヒプノシス レコードジャケットの美学

原題

Squaring the Circle: The Story of Hipgnosis

あらすじ

1968年、ストーム・トーガソンとオーブリー・“ポー”・パウエルが共同で創立したイギリスのデザイン・アート集団「ヒプノシス」は、ケンブリッジでピンク・フロイドのメンバーと出会い、ジャケットやツアーポスターの制作を開始。後にピーター・クリストファーソンが加わり、1970年代を中心に、ピンク・フロイド、ジェネシス、レッド・ツェッペリン、ポール・マッカートニーら数々のアーティストのカバーアートを創作した。斬新・奇抜・洗練…あらゆる言葉が相応しいその独創的なデザインは、それまで宣伝用パッケージにすぎなかったアルバム・ジャケットを芸術の域に高めた。

本作では、ストームとオーブリーが語る制作秘話、ふたりを支えたカメラマンやグラフィックのスタッフ、レジェンドアーティストら本人による証言はもちろん、貴重なインタビューや写真・映像の数々が映し出される。

半世紀の時を超え、今なお音楽史に燦然と輝く彼らのジャケットデザインの真相に迫るドキュメンタリー。

(公式サイトより引用)

公開日

2025年2月7日

上映時間

101分

予告編

キャスト

- アントン・コービン(監督)

- オーブリー・パウエル

- ストーム・トーガソン

- ロジャー・ウォーターズ

- デビッド・ギルモア

- ニック・メイスン

- ジミー・ペイジ

- ロバート・プラント

- ポール・マッカートニー

- ピーター・ガブリエル

- グレアム・グールドマン

- ノエル・ギャラガー

公式サイト

誰もが知るヒプノシスのジャケットデザイン

「 ヒプノシス 」とは、ピンク・フロイド、レッド・ツェッペリン、ピーター・ガブリエルなど数多くのアーティストのレコード・ジャケットをデザインしたことで知られるクリエイター集団だ。

1970年代ロックの愛好者なら多くの人が名前を知っているし、仮に名前を知らなくても、そのジャケットデザインは必ず目にしているはずだ。

いや、ロックに興味がない人でも同じかもしれない。

通常の社会生活を送り、ある程度マスメディアに触れていれば、ピンク・フロイド「 狂気 」のジャケットデザインを一度も目にしたことがない人など、まずいないだろう。

作品は有名すぎるほど有名だが、その実態についてはほとんど知られていないヒプノシス。

本作は、そんな彼らの歴史を描くドキュメンタリーだ。

しかも証言者として登場するのは、ピンク・フロイドのロジャー・ウォーターズとデヴィッド・ギルモア、レッド・ツェッペリンのロバート・プラントとジミー・ペイジ、

ポール・マッカートーニー、ピーター・ガブリエル、オアシスのノエル・ギャラガーといった、押しも押されもせぬロック界のレジェンドたち。

クラシックロックのファンにとっては必見の作品だ。

監督は天才写真家 アントン・コービン

しかし、本作を見たいと思った大きな理由はもう一つある。

監督がアントン・コービンなのだ。

写真家として有名な人物で、特にミュージシャンや俳優のポートレートで知られている。

デヴィッド・ボウイやマイルス・デイヴィス、U2などの美しい写真を撮っている。

なかでもU2の「 ヨシュア・トゥリー 」のジャケットは、ヒプノシスの手掛けたジャケット同様、ロックファンなら誰でも目にしたことがあるものだろう。

カラーも撮るが、シャープで奥行きのあるモノクロ写真が得意で、代表作として挙がる写真はほとんどモノクロだ。

何をどうするとあんなに美しいモノクロ写真が撮れるのか不思議でならない。

コービンは映画も何本か監督しているが、デビュー作で、ジョイ・ディヴィジョンのイアン・カーティスを描いた「 コントロール 」(2007)は見事な傑作だった(この映画も全編モノクロである)。

そのアントン・コービンが、ヒプノシスのドキュメンタリーを撮ったのだ。

これを見ない理由はないというわけで劇場に駆けつけたのだが、期待に違わぬおもしろさ。

Blu-rayを買って、BGVとして部屋で一日中流しておきたいと思うほどだった。

本作のどこがそんなにおもしろかったのか?

そのポイントを3つに分けて分析してみよう。

ヒプノシスは楽器を持たないロックバンドだった

1つ目は、初めて知るヒプノシスという創作集団のおもしろすぎるストーリーだ。

「 集団 」と言っても、実質はオーブリー・パウエルとストーム・トーガソンという2人のチーム。

1974年から、のちにスロッビング・グリッスルやサイキックTVでミュージシャンとして活躍するピーター・クリストファーソンが加わるが、彼は主にビデオディレクターだったので、本作では比較的影が薄い。

レコードのアートワークで中心的な活躍をしたのはストーム・トーガソンだが、この人物がかつてのロック界に多かった破滅型の天才そのもの。

見ていてザ・フーのキース・ムーンが強く想起された。

「 世界一無礼 」と言われるほど人当たりが悪く、予算のことなど一切考えずにものを作るため、それが結局はヒプノシスの解散を招くことになる。

社会性を欠いた、決して近くにいてほしくないタイプの人間だ。

しかし、理屈よりも閃きと感性を重視して生み出されたアートは、今見ても本当に素晴らしいものばかりで、彼がまぎれもない天才であることを証明している。

そんな破天荒な天才が、もう少し社会性のある相棒とチームを組み、世界を動かすロックムーブメントの中で大活躍。

しかし時代の変遷と経済観念のなさで零落し、ついにチームは解散。

やがて天才は死を遂げるが、その芸術的遺産は半世紀を経た今なお、不滅のアートとして世界中で愛されている…これはミュージシャンを主人公にしたストーリーの典型的なものだ。

つまりヒプノシスとは、「 楽器を持たないロックバンド 」だったのだ。

そのため本作は、舞台がロックの世界だからというに留まらず、ヒプノシスを主人公にしたストーリー性の高いロックムービーになっている。

その点で本作は「 コントロール 」の姉妹編的な性格を持つものだ。

アートワークの側面から描かれたロックヒストリー

2つ目は、1970年代ロック裏話としてのおもしろさ。

この時代のブリティッシュ・ロックを愛する者なら驚喜の連続。

「 アートワーク 」という側面から切り取った、今までにないユニークなロックヒストリーだ。

個人的に一番驚いたのは、レッド・ツェッペリン「 聖なる館 」のジャケットにまつわる話だ。

あれは非常に独特な色彩をしているので、ずっと絵だと思い込んでいたのだが、実はモデルを使って撮影した写真を切り貼りし、手作業で着色したものだった。

あんな黄泉の国のような風景が実在するのも驚きだが、生尻丸出しの少女のヌードは今となっては問題視する声も出そうだ。

少女ヌードを使ったスコーピオンズの「 ヴァージンキラー 」は、今では完全に差し替えられているが、「 聖なる館 」はあれに比べればはるかに穏健でアート然としたものなので、そんなことにならないよう祈るのみだ。

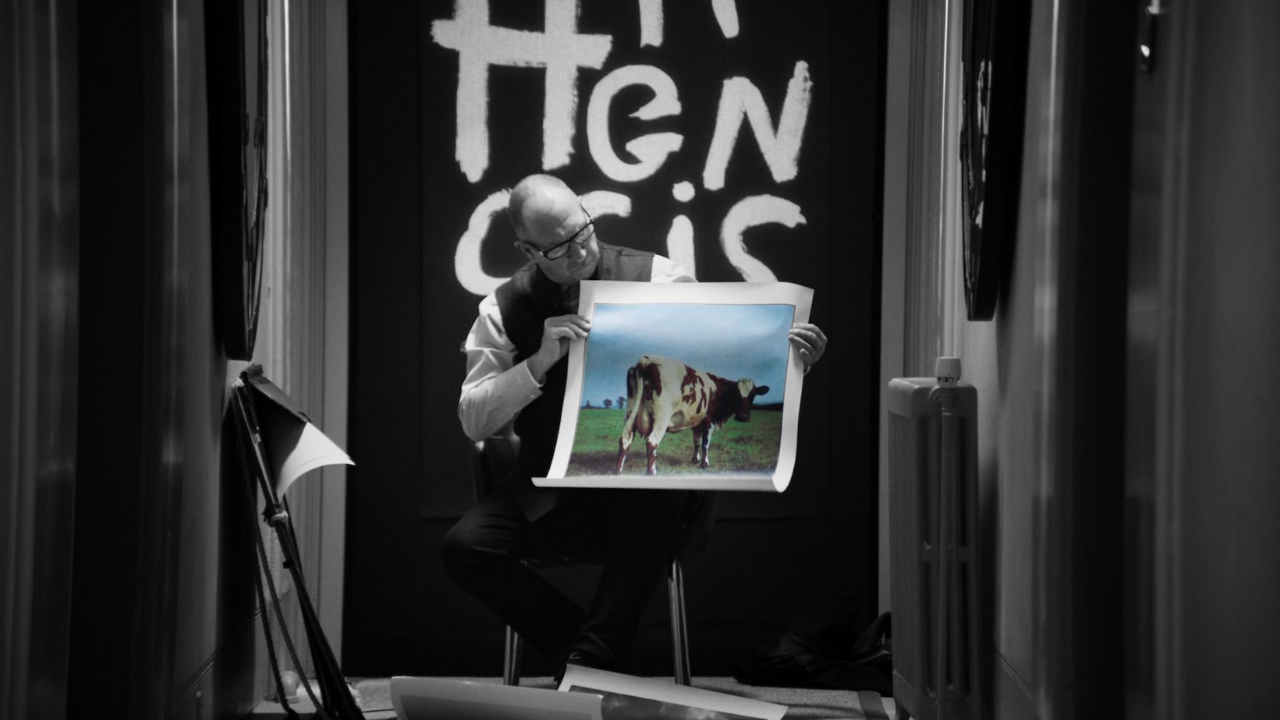

笑えるということでは、ピンク・フロイド「 アニマルズ 」に尽きる。

アルバムジャケットの撮影のため、豚のバルーンをロンドンのバタシー発電所に実際に飛ばしたのは有名な話だが、撮影中にロープが切れてバルーンが行方不明に。

数日後、とある農場から「 あんたたちの豚が、うちの牛を脅かしている 」という電話が入ったとのこと。

「 アニマルズ 」が「 原子心母 」を脅かすという構図は、あまりにも出来すぎでさすがに大笑い。

その結果、ジャケット写真は合成になった…って、ちょっと待て!あのジャケットは合成だったのか!

「 アルバムジャケットの撮影のため豚のバルーンをロンドンのバタシー発電所に実際に飛ばした 」というフレーズに嘘はないが、最終的にジャケットに使われた豚は合成だったとは!

半世紀近くにわたって騙されてきた…。

10ccのアルバム「 Look Hear? 」では、羊が波打ち際のベッドの上で寝そべっている写真を撮るのに大変な苦労。

ところがストームは、ジャケットの大部分を文字で埋め、その写真はごく小さなレイアウトでしか使わなかったという奇才ぶりも笑える。

なお、これらの逸話から、エンドクレジットで通常なら「 この映画の撮影でいかなる動物も傷付けていません 」と出るところに「 この映画の撮影で牛・豚・羊は傷付けていません 」と出るのに、また笑った。

後半は悲劇的な要素が強いが、全体としては、このような笑えるエピソードの数々が強烈すぎて、あとから何度も思い出し笑いをしてしまう、実に楽しい作品だ。

ヒプノシス美学とアントン・コービン美学のマリアージュ

3つ目は、アントン・コービンならではの映像美だ。

この作品は、膨大なアーカイブと、本作のために撮影された錚々たるロックレジェンドたちのインタビューで構成されている。

レジェンドたちの発する一語一語全てが興味深いが、その映像がいかにもアントン・コービンらしい、深くシャープなモノクロで撮られている。

いつものこととはいえ、これが惚れ惚れするほど美しく、目を惹き付けられる。

ヒプノシスの美学とアントン・コービンの美学は全くの別物だが、この映画ではその両方を楽しむことができる。

映画全体が現代アートの図録のようだ。

「 レコードは貧乏人のアートコレクション 」

そんな風に、本作は1本で3度おいしいドキュメンタリーだ。

ロックファンなら必見だが、逆にロックのことをほとんど知らない人が、半世紀前に彼らの作ったジャケットを、純粋なアートとしてどのように評価するかに大いに興味がある。

最近の若者は、そもそもレコードジャケットというものをほとんど知らないらしいが、ノエル・ギャラガーが言うように、かつてレコード(ジャケット)は「 貧乏人のアートコレクション 」だったのだ。

当時を知らない若者の目に、32cm×32cmのアートは、どのように映るのだろうか。

執筆者

執筆者文・ライター:望月正人

笑える映画おすすめ6選!大爆笑&癒される名作コメディを厳選紹介