国連、こくれん、正式名称は「 国際連合 」です。

国連は、国際平和と安全の維持が目的の組織です。

しかし、国連がどういう組織かを知っている人は少ないのではないでしょうか。

このような人がいたらどうだろう?

「 近くに国連の人がいるらしいよ。ダンサーなんだって!しかも料理人だし、えっと、あとは……とにかく面白そうだから、呼んで話を聞いてみない?」

時は2020年、コロナ真っただ中、教育関係者たちは、普段日本にいないこの人に講演を依頼するようになりました。

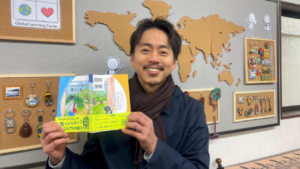

岡本啓史さん、前回の書評で取り上げた「 なりたい自分との出会い方 」(岩波ジュニスタ)の著者です。

岡本啓史(おかもと ひろし)〜 大阪出身の国際教育家、生涯学習者、パフォーマー。5つの教員免許を取得した神戸大学を卒業後、海外に出る。ダンサー、役者、ミシュラン星付きレストランの料理人、教師、ニューヨーク大学大学院修了等を経て、国際協力の道へ。これまで世界5大陸に住み、国連、国際NGO、大使館、その他教育機関で勤務し、45カ国以上の教育支援を実施。好奇心・クリエイティビティ・学びに関する多言語ブログを執筆し、ライフコーチ、ライフスキル教育、講演活動など、多岐にわたって国際理解・幅広い学びやウェルビーイングの促進に注力中。2024年、海外18年目で帰国し、グローバル学び舎3Lーミエルを立ち上げる。 ブログ

根っからのエンターテイナー、その心がざわついて

この頃、オンラインで若者と話をする機会もあったことから、岡本さんは、「 国連で教育に携わっているので 」と講演を引き受けるようになりました。しかし、そこは異業種を渡り歩いてきた、ある意味、生粋のエンターテイナーです。

ーー岡本さん

「 元々、パフォーマーですからね、そこから入って皆に見せつけて、毎回毎回、軽いロールプレイを交えながら、気合と心を入れた講演にしました 。 すると、凄く反応が良かったんですよ。そうなると、もっと大きな層に一気に伝えたいと思うようになりました。そして本を出したくなったんです 」

岡本さんは、本をメガホンに例えました。

ーー岡本さん

「 もっと広い層に、モヤモヤしてる若者たちに、人生っていろんな形があっていいんだよというのを伝えるメガホン、それが本というツールだったんです 」

生涯学習家として本領発揮

ーー岡本さん

「 本来、僕は教師になりたくて大学に行きました。ところが就活を受けずにニューヨークへ演劇修行に行ったんです 」

このあたりの理由は著書に詳細に記されていますが「 生涯学習家 」と名乗るのはなぜでしょうか。

ーー岡本さん

「 教育者であると同時に学習者であり続けたいからです。日本に帰ってきても、オンラインで教員関係の人たちと交流を持ちました。その経緯があって講演をするようになったのですが、その中に出版関係の方もいました。僕は本を出したいという気持ちになっていたので、その方に話をしました 」

なるほど、なりたい自分になるために常にアンテナを張って学んでいらしたのだと感心しました。それが、ご自身を「 生涯学習家 」と名乗る理由かもしれません。そしてその方に生い立ちや今までの経歴を伝えるうちに「 これは本になるかもしれませんね、企画を出してみましょう 」となったそうです。

ーー岡本さん

「 そこから調整や修正も加わり、本という形になりました。実は僕は表紙にもこだわっていて、この本は見開きにすると”色んな道がある”という一枚の絵になるんです 」

ーー岡本さん

「 絵も僕が下書きを描いて、それをプロの装丁家さんが修正してくれました 」

講演会一つとっても、演出に工夫をする岡本さんですから、表紙にこだわるのも分かります。実は筆者は自称、書店ミステリーショッパー、いや実際に購入する本は厳選した上なので買わずにパトロールしているだけなのですが、その際、やはりこの表紙が目に入りました。

ーー岡本さん

「 ところがこの本が完成した時、僕はすでにアフリカにいたんですよ。赤子が誕生した時にそこにはいなかった。そんな感じです。本が僕の手に届くまでに1か月ほどかかりました。そのため、評判なども、オンラインベースでしか知ることができませんでした 」

出版という夢が叶い、アフリカに行き、再び夢を持って帰国した

さあ、ここからは出版後のアフターストーリー、現在の岡本さんを深堀します。

ーー岡本さん

「 モヤモヤしている若者にたくさん出会ったというのが今に直結していますが『 これはもう帰って来なければいけない 』と思いました。グローバルなことや、いろんな多様性を伝えて、いろんな世界があっていいのだというのを伝えること。そして、今のこの 21 世紀に必要だと言われているスキル育成のサポート。世界5大陸の教育支援をした経験からこれからニーズがあるのはわかっていましたが、これが日本の学校ではなかなか教えてもらえないこともあると知り、それらを後押ししようと思いました 」

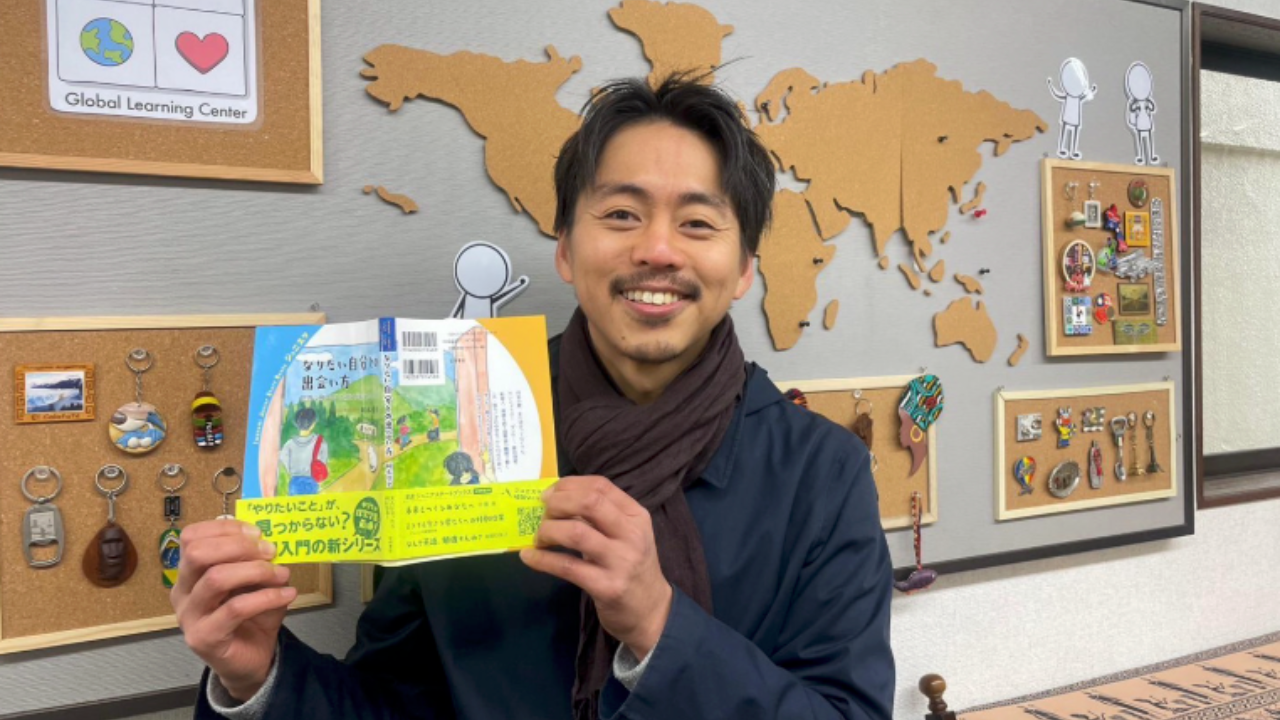

きっとそれは岡本さんにしかできないことであり、パフォーマーとしてのやり方で現在はご自宅で「 グローバル学び舎 3L-ミエル 」を運営しています。そこは、今は亡き祖母が運営していた洋裁学校の跡地でもあり、形は全く違えど、学びの場を蘇らせたことにも繋がります。

ーー岡本さん

「 日本の当たり前は、海外では全然違います。いい意味でも悪い意味でも。だから現実の外の世界はこんな感じだよ、無限の可能性があり、何でもやれるから、いろんなことをやってみて。本当の自分らしさを見つけて、少しずつ自分らしく歩いていく。教室という言葉は先生主体の感じがして苦手です。人は学ぶもので、教わるものではないと思っています 」

生涯学ぶからこそ、説得力があります

グローバル学び舎 3L-ミエルのプログラムは多彩、『 五感で世界を感じよう 』がテーマです。異文化 を「 世界がミエル絵本図書館 」(こちらは献本が多く、更新が追いつかないほどだそう)を使って知り、栽培体験、海外の遊びやダンス、アート、ストーリーなどを楽しく体験し、色々な国のご飯もを出します。この料理、なんと岡本さんの手作りなのです。

ーー岡本さん

「 本には書いていないのですが、僕は料理人でもあるので、行った先々の国で必ず、その国の料理教室に行くか、現地の人と仲良くなって教えてもらいきます 」(写真は、プログラムの一コマ)

就いた仕事の全てを繋げて継続し続けている岡本さん。生涯学習家と名乗れる人を、筆者は岡本さんしか知りません。

ーー岡本さん

「 教師というのは、大したことを言っていなくても、子どもたちがそれを信じて付いてきてくれることがあります。それを、自分が偉い人になったような錯覚に陥ることもあります。そうならないために、質の高い教育者であるために、生涯学ぶのです 」

岡本さんオリジナルのプログラムは、映像で学ぶ時もあれば、取り上げた国の現地の人とオンラインで、時には対面(神戸)で繋がります。参加者は日本人、時には日本に住む外国人やその両者。家族連れや友達連れもいれば、一人で来る人もいる。外国のことを楽しく、美味しく、嬉しく感じる。すると全然知らなかった国が視覚化するので、違う世界が3L-ミエル、そしてそこから自分自身がミエルというわけです。

たくさんの国で築いてきた人脈がものを言うプログラムが特徴の3L-ミエル、2024年の冬には「 実はこれが一番やりたかったんです」という、岡本さん念願のウィンタープログラムが行われ、県内外を含む人からも好評でした。3月末には改良版のスプリングプログラムも予定し、3日間で世界一周体験ができるそうです(ミエルの活動詳細・エントリーはこちら)

さて、最後に3L-ミエルの意味を詳しく伺いました。

「 自分らしく学ぶLeran、のL、自分らしく生きるLive、自分と他人を愛するのLove、で3つのLです。自分を大切にすることで、本当の意味で他人も大事にできると思っています 」

最近、聞かれるようになった非認知能力。詳細は省くが、海外では違う名前が使われることが多いとのこと。

コミュニケーション能力、協調性、忍耐性などが、その一部ですが、筆者は岡本さんの「 自分を愛し、他人も大事に 」という力が、これから必要な非認知能力なのではないかと思いました。

とにかく一つのことを継続すれば良いとされていた時代は過ぎ、今ではなんでも試してみて、その中にやりたいことがひとつでも見つかればそれでいいのだと思います。

その「 なんでも試す 」がなかなかできない、親としてさせてあげられない時代です。

経済的なこと、時間的なこと、怪我をしたらどうしようなどと、親の心配は尽きません。

だからこそ、岡本さんは言います。

ーー岡本さん

「 実はこの本は教育関係者、保護者の方に読んでほしいです 」

筆者もいつか神戸に行こうと思います。

執筆者

執筆者文・ライター:栗秋美穂